女性的生殖系统健康需要细致呵护,而妇科外用药作为直接作用于病灶的剂型,在治疗炎、宫颈炎等疾病中具有不可替代的作用。临床数据显示,约40%的患者因错误使用药物导致疗效不佳或症状反复。本文将系统解析妇科外用药的剂型特点,并提供科学的使用指南,帮助女性群体正确应对健康问题。

一、妇科外用药的剂型特点与适用场景

妇科外用药的剂型设计直接影响药物吸收效率和治疗效果,不同剂型对应不同疾病阶段和症状需求:

1. 栓剂

特点:固态制剂,含药物与基质(如甘油明胶),体温下缓慢融化释放药物,适用于深处感染。

适用场景:念珠菌性炎、细菌性病等需长效抑菌的疾病。

代表药物:克霉唑栓、甲硝唑栓。

2. 泡腾片/栓

特点:含碳酸氢钠与有机酸,遇水产生二氧化碳气泡,加速药物崩解并均匀分布,起效快。

适用场景:急性炎症期需快速缓解瘙痒、灼痛等症状。

注意事项:需在湿润时使用,避免干燥黏膜刺激。

3. 洗剂

特点:液态制剂,含抑菌成分(如聚维酮碘),通过冲洗或坐浴清洁及外阴。

适用场景:分泌物增多、外阴瘙痒的辅助治疗,或用药前清洁准备。

风险提示:过度冲洗可能破坏菌群平衡,加重炎症。

4. 凝胶

特点:水性或油性半固体制剂,黏附性强,可延长药物作用时间,适合修复黏膜损伤。

适用场景:萎缩性炎、术后创面护理。

代表药物:纳米银凝胶、雌激素乳膏。

5. 喷雾剂

特点:通过气压装置将药液雾化,覆盖面积广,适用于外阴皮肤及毛发区域。

适用场景:外阴湿疹、汗腺感染等浅表病变。

二、正确使用指南:从准备到操作的关键步骤

错误用药可能引发刺激、药物浪费甚至继发感染,以下操作规范需严格遵守:

1. 用药前准备

清洁双手与外阴:使用温和清水或低敏洗液清洁外阴,避免肥皂或强碱性产品破坏pH值。

检查药物状态:栓剂软化需冷藏复形,泡腾片受潮结块应丢弃。

2. 不同剂型的操作方法

栓剂/泡腾片

① 仰卧位屈膝,戴指套将药物尖端向内推入深处(约8cm);

② 保持平卧20分钟以上,避免药物流出。

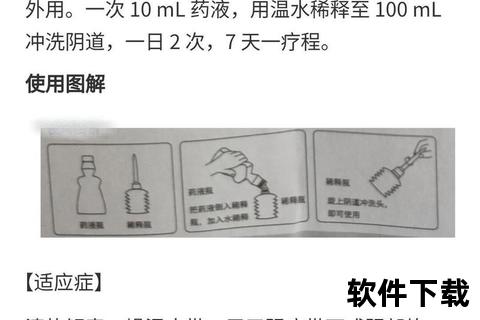

洗剂冲洗

① 按说明书稀释药液(如1:10比例),温度控制在35-38℃;

② 使用一次性冲洗器,缓慢注入,避免高压冲洗。

凝胶/乳膏

① 使用专用给药器推注药物至后穹窿;

② 外阴涂抹时需覆盖全部红肿或破损区域。

3. 用药后护理

使用护垫吸收残留药物,避免紧身衣物摩擦;

治疗期间避免性生活,防止交叉感染。

三、常见误区与风险警示

1. 误区一:频繁冲洗可预防感染

事实:具有自净功能,过度冲洗反而破坏乳酸菌环境,增加感染风险。

2. 误区二:多种药物联合使用效果更好

风险:不同基质药物可能发生化学反应,建议交替使用或间隔2小时以上。

3. 误区三:症状消失即停药

后果:易导致病原体耐药,需按疗程(通常7-14天)规范用药。

四、特殊人群的注意事项

1. 孕妇

避免使用含麝香、冰片的栓剂,冲洗需在医生指导下进行,防止宫缩风险。

2. 绝经后女性

优先选择雌激素乳膏改善黏膜萎缩,凝胶剂比栓剂更易吸收。

3. 糖尿病患者

高血糖易诱发霉菌感染,需加强血糖控制并行抗真菌治疗。

五、何时需就医?这些信号别忽视

用药后出现剧烈灼痛、皮疹或呼吸困难(过敏反应);

分泌物呈脓性、带血或恶臭;

常规治疗2周后症状无改善。

科学护理的三大原则

1. 精准识别剂型:根据症状选择合适药物,如急性期用泡腾片,慢性修复用凝胶。

2. 规范操作流程:从清洁到用药后护理,每个环节影响疗效。

3. 动态监测反应:记录用药后症状变化,及时与医生沟通调整方案。

女性的生殖健康需要理性对待,既要避免“过度治疗”,也不能因误区延误病情。掌握科学方法,方能真正实现“治标又治本”。

参考文献:本文内容综合自中华妇产科网、临床用药指南及三甲医院妇科诊疗规范。

相关文章:

外阴瘙痒用药指南:外用药膏与口服药物推荐解析2025-04-09 19:10:02

文章已关闭评论!