你是否曾疑惑:体温37℃算发烧吗?为何儿童的体温似乎比成人高?为什么现代人的体温普遍低于教科书中的“标准值”?体温不仅是健康的晴雨表,更是人体代谢、免疫功能的缩影。本文将从科学角度解析体温的正常范围、测量误区、异常信号及健康管理策略,帮助读者建立科学的体温认知体系。

一、正常体温的科学标准:并非固定数值

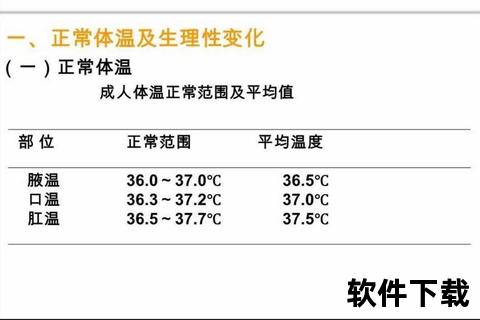

1. 体温的个体差异与测量部位

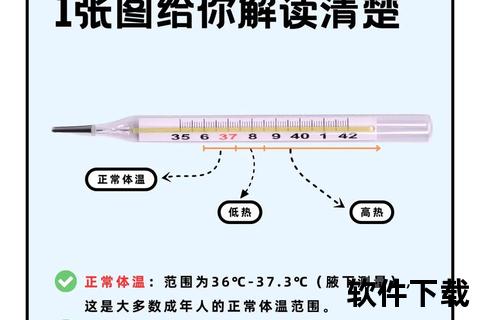

人体体温并非恒定值,而是受测量部位、生理状态等因素影响的动态范围:

注意:不同部位温差可达0.3℃~0.6℃,测量时应固定同一部位以保持数据可比性。

2. 体温的生理波动规律

3. 现代人为何体温下降?

斯坦福大学研究显示,近200年人类平均体温下降0.4℃至36.6℃。主要原因包括:

二、体温异常的信号与应对策略

1. 发热的界定与分级

误区提醒:单次测量值异常需结合症状判断,如无不适可能为生理性波动。

2. 低体温的潜在风险

体温≤35℃可能提示甲状腺功能减退、休克或败血症,需及时排查病因。

3. 特殊人群的体温管理

三、精准测量:方法与避坑指南

1. 工具选择与操作要点

| 体温计类型 | 适用场景 | 注意事项 |

|-|--|--|

| 电子体温计 | 家庭日常监测 | 需定期校准,电池不足时误差大 |

| 红外耳温枪 | 儿童、急诊筛查 | 耳垢或角度偏差易导致误差 |

| 水银体温计 | 逐步淘汰(2020年全球禁用) | 破损后需防汞中毒,仅作应急 |

2. 测量禁忌与误差来源

四、健康管理:从体温看全身健康

1. 体温与免疫力的关联

研究显示,体温每下降1℃,免疫力降低30%以上;反之,适度发热可增强白细胞活性。

2. 维持正常体温的生活方式

3. 就医信号:何时需要专业干预?

体温是窥探健康的窗口,但无需对微小波动过度焦虑。掌握科学的测量方法、理解个体差异、建立健康的生活方式,才能让体温成为守护健康的“忠诚哨兵”。当异常信号出现时,及时就医与理性应对,远比盲目用药更重要。