阿莫西林胶囊作为家庭药箱中最常见的抗生素之一,常被误认为是“万能消炎药”。事实上,它的使用需要严格遵循科学依据——数据显示,我国每年因抗生素滥用导致的耐药菌感染超过50万例。本文将深入解析它的抗菌机制与临床规范,帮助公众走出用药误区。

一、细菌的“盔甲”与阿莫西林的破甲术

细菌细胞壁如同微生物的钢铁盔甲,由黏肽链交叉编织而成。阿莫西林通过其核心的β-内酰胺环结构,精准锁定细菌细胞壁合成中的转肽酶[[22][24]]。这种酶相当于细胞壁的“焊接工”,负责黏肽链的交联加固。当阿莫西林与之结合后,细菌无法完成细胞壁的最终组装,导致内部渗透压失衡,最终像漏气的气球般破裂死亡。

这种机制具有高度选择性,对哺乳动物细胞无害,这也是青霉素类药物相对安全的重要原因。但需特别注意:支原体、衣原体等无细胞壁结构的病原体对此药完全无效。

二、阿莫西林的精准打击范围

1. 适用感染类型

2. 特殊人群使用要点

三、正确使用的五大黄金法则

1. 剂量控制

成人常规剂量为每6-8小时500mg,单日不超过4g。治疗时需单次服用3g特殊方案。儿童颗粒剂需用凉开水冲服,避免破坏药物结构。

2. 疗程管理

普通感染疗程5-7天,幽门螺杆菌治疗需配合其他药物持续14天。即使症状消失,仍需完成全程治疗,过早停药易诱发耐药菌。

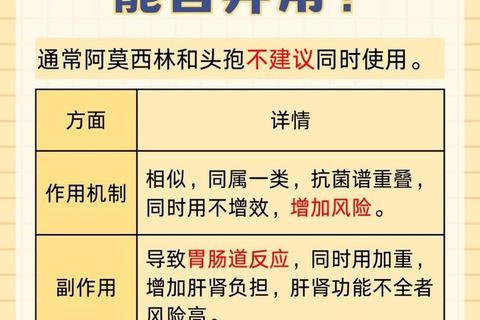

3. 配伍禁忌

与抑菌类药物(如大环内酯类)同用会降低疗效,建议间隔2小时服用。与甲氨蝶呤联用会增加血液毒性风险[[35][50]]。

4. 过敏预警系统

青霉素过敏者绝对禁用,即使既往仅出现轻微皮疹。首次使用前必须进行皮试,注射后需观察30分钟[[36][51]]。值得注意的是,传染性单核细胞增多症患者出现皮疹概率增加3倍。

5. 不良反应应对

常见胃肠道反应可通过餐后服药缓解,严重腹泻需警惕伪膜性肠炎。出现荨麻疹、喉头水肿等过敏征兆时,应立即服用抗组胺药物并就医[[37][50]]。

四、临床使用的三大认知误区

1. “感冒就吃”的陷阱

90%的普通感冒由病毒引起,此时使用阿莫西林不仅无效,还会破坏肠道菌群平衡,增加继发感染风险。

2. “见效就停”的危害

症状缓解仅表示细菌数量减少,残余病原体可能在停药后卷土重来,并进化出耐药性。

3. “预防用药”的谬误

手术前预防性使用需严格掌握指征,普通牙科治疗等低风险操作无需常规预防。

特别提示:2024版《儿童社区获得性肺炎指南》强调,5岁以上患儿若考虑支原体感染,应改用大环内酯类药物。建议家庭药箱中的阿莫西林须标注开瓶日期,开封半年后即使未过期也应丢弃,避免药物受潮失效。

当出现以下情况请立即就医:服药后出现喘鸣音、面部肿胀等速发型过敏反应;持续水样便伴腹部绞痛;用药72小时仍持续高热。科学用药不仅关乎个体健康,更是遏制超级细菌蔓延的关键防线。