每当孩子的小脸泛起红晕、手心微微发烫,无数家长的心便悬了起来。医学上,儿童低烧指腋温在37.5℃-38℃之间的体温波动,看似温和却暗藏玄机——它可能是普通感冒的"前奏",也可能是严重疾病的"预警信号"。如何在家庭护理中把握分寸,既避免过度干预,又能及时捕捉危险信号?本文将为您拆解科学应对的每一个细节。

一、低烧背后的"身体密码"

儿童体温调节系统尚未发育完善,低热往往是免疫系统启动的"战斗信号"。病毒或细菌入侵时,体内前列腺素等炎性介质释放,促使体温调定点上移,通过升温抑制病原体繁殖。值得注意的是,早产儿、慢性病患儿等特殊群体,体温波动可能更频繁且难以察觉,需加强监测。

二、家庭护理的黄金法则

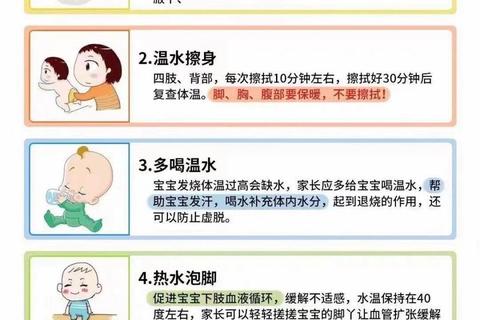

(1)物理降温四步曲

(2)药物使用的双刃剑

对乙酰氨基酚(3月龄以上)和布洛芬(6月龄以上)仍是安全选择,但需注意:

需特别警惕尼美舒利、安乃近等禁用药物的潜在危害,某些复方感冒药含退热成分易致过量

三、危险信号的识别图谱

当出现以下情况时,请立即就医:

1. 生命体征异常:呼吸频率>40次/分(1岁以上),血氧饱和度<95%

2. 神经系统警报:持续嗜睡、异常烦躁、前囟隆起

3. 特殊群体预警:3月龄内婴儿发热、免疫缺陷儿童体温>37.8℃

4. 伴随症状集群:皮疹呈紫癜样、关节肿胀、喷射状呕吐

四、破除认知迷思的六个真相

1. 酒精退热陷阱:婴儿皮肤渗透性强,10ml酒精擦拭即可致中毒

2. 捂汗危害链:每多穿一件衣服,体温升高速度增加0.2℃/小时,诱发热性惊厥风险

3. 退热贴误区:仅降低局部皮肤温度0.5℃,过度使用可能引起寒战反应

4. 交替用药风险:对乙酰氨基酚与布洛芬交替使用,药物不良反应发生率提升23%

5. 冰敷禁忌区:直接接触皮肤可能导致冻伤,6月龄以下禁用

6. "发热惊厥恐慌症":单纯性热性惊厥多在5分钟内自行缓解,强行撬嘴可能造成二次伤害

五、预防体系的构建策略

建立家庭健康档案,记录每次发热的:

备齐应急物资包:电子耳温枪(误差±0.2℃)、医用退热贴、刻度喂药器、便携式血氧仪

通过科学认知破除焦虑,用系统化方案构建防护网。记住:理想的护理不是与体温数值较劲,而是帮助孩子舒适地度过免疫系统升级的过程。当您能从容观察孩子的每一次体温波动,便已掌握了守护健康的核心密钥。