当发现痰中带血或咳出鲜血时,慌乱与恐惧往往让患者手足无措。这种被称为"咯血"的症状,既可能是支气管炎等轻微疾病的信号,也可能是肺部肿瘤或血管畸形的警示。面对这一可能危及生命的症状,科学认知与及时处理尤为关键。

一、揭开咯血的神秘面纱

人体呼吸系统如同一棵倒置的大树,从气管到肺泡共经历23级分支。当这些部位的血管受损时,血液就会混入气道分泌物中被咳出。值得注意的是,约60%的咯血源于支气管动脉破裂,这类血管压力相当于体循环动脉压,一旦出血往往量大且迅猛。

在急诊案例中,曾有一位28岁女性因反复痰中带血就诊,最终确诊为支气管扩张合并真菌感染。这类案例提示我们,不同年龄段的病因存在显著差异:青壮年多见结核与支扩,50岁以上人群则需警惕恶性肿瘤。

二、药物治疗的精准选择

1. 急救止血三剑客

2. 特殊人群用药指南

孕妇群体需特别注意,垂体后叶素可能诱发宫缩,此时可选用安全性更高的酚妥拉明。儿童用药需严格计算体重剂量,曾有5岁患儿因过量使用阿托品导致尿潴留的案例。

三、居家应对的黄金法则

突发咯血时,保持45°俯卧位可减少血液误吸风险。用冰袋冷敷患侧胸部(如明确出血侧),能使局部血管收缩减缓出血。记录咯血总量至关重要,用标准量杯测量比目测更准确。

需要立即就医的预警信号包括:24小时内累计出血超过500ml、伴随意识模糊或呼吸困难、出现铁锈色痰提示可能合并感染。特别是糖尿病患者,因其血管脆性增加,更易发生难以控制的大出血。

四、预防复发的关键策略

对于支气管扩张患者,每天三次的体位引流配合雾化治疗,可减少75%的急性发作。建议使用带刻度的痰杯,观察痰液性状变化。饮食方面,维生素K丰富的菠菜、西兰花有助于凝血功能维护。

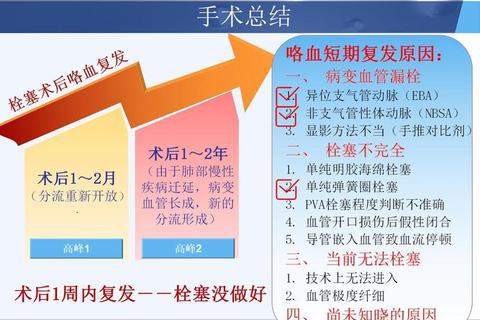

定期随访应包括每3个月的高分辨率CT检查,以及血清肿瘤标志物筛查。最新研究显示,载药微球支气管动脉栓塞术可使复发率降低至12%,为顽固性咯血患者提供新选择。

现代医学对咯血的认识已从单纯止血发展到病因精准干预阶段。通过药物基因检测指导个体化用药、人工智能辅助出血定位等新技术,正在改写咯血治疗的格局。但无论技术如何进步,及时识别危险信号、规范用药始终是守护生命的第一道防线。

> 本文参考《咯血诊治专家共识(2025版)》及《柳叶刀》最新临床研究数据,由呼吸科专家团队审校。