新生儿败血症是一种严重的细菌感染性疾病,起病隐匿但进展迅速,若未及时识别和治疗,可能导致休克、多器官衰竭甚至死亡。据统计,全球每年约1100万例败血症相关死亡中,新生儿占相当比例。由于新生儿免疫系统尚未发育成熟,其临床表现往往不典型,早期症状容易被忽视,因此掌握科学的预警信号对家长和医护人员都至关重要。

一、早期症状识别:警惕这些“无声警报”

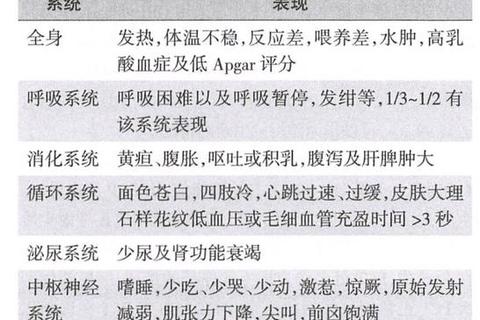

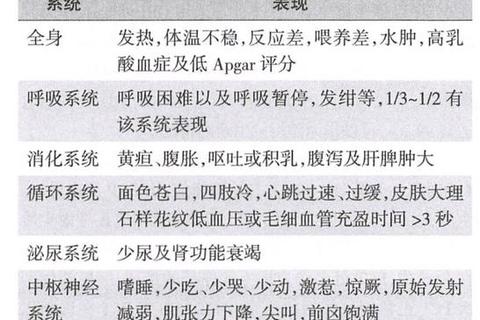

新生儿败血症的早期症状常表现为非特异性全身反应,需结合多种线索综合判断。根据2024年更新的专家共识及临床研究,以下症状需高度警惕:

1. 体温异常

低体温(<36℃):约30%的患儿表现为体温不升,尤其是早产儿,需注意保暖后仍无法维持正常体温。

发热(>38℃):足月儿可能出现短暂发热,但持续或反复发热需立即就医。

2. 喂养与活动异常

拒奶或吸吮无力:吃奶量减少50%以上,或吃奶时频繁呛咳、呕吐。

反应低下:哭声微弱如“猫叫”,四肢松软,对外界刺激(如触摸、声音)反应迟钝。

3. 皮肤与循环系统改变

黄疸加重或反复:生理性黄疸本应在1周内消退,若持续不退或退而复现,需警惕感染。

皮肤花纹或瘀斑:四肢末端出现大理石样花纹,或皮肤出现针尖状出血点。

手足发凉:末梢循环不良,按压皮肤后颜色恢复缓慢。

4. 呼吸与代谢紊乱

呼吸急促或暂停:呼吸频率>60次/分钟,或出现超过20秒的呼吸暂停伴面色青紫。

腹胀或肝脾肿大:腹部膨隆、触诊紧张,可能合并肠麻痹或坏死性小肠结肠炎(早产儿多见)。

特殊群体差异:

早产儿:可能仅表现为“六不现象”——不吃、不哭、不动、体温不升、体重不增、面色不好。

低出生体重儿:感染后易迅速进展为休克,需密切监测血压和尿量。

二、临床预警指标:医学检查如何辅助判断

当怀疑新生儿败血症时,医生会通过以下检查进一步评估:

1. 实验室检查

血培养:确诊金标准,但敏感性仅60%-80%,需至少采集1ml血液以提高阳性率。

炎症标志物:C反应蛋白(CRP)在感染后6-8小时升高,降钙素原(PCT)特异性更高,二者动态监测可评估治疗效果。

血常规:白细胞总数异常(>20×10⁹/L或<5×10⁹/L)、血小板减少提示严重感染。

2. 脑脊液检查

若存在发热、惊厥或治疗效果不佳,需进行腰椎穿刺排除化脓性脑膜炎,尤其血培养阳性者。

3. 影像学评估

胸部X线:排查肺炎或呼吸窘迫综合征。

腹部超声:发现肝脓肿、肠穿孔等并发症。

三、病因与高危因素:哪些情况更易引发感染?

新生儿败血症分为早发型(≤3日龄)和晚发型(>3日龄),其病因与危险因素不同:

1. 早发型败血症(EOS)

母体感染:羊膜腔感染(如B族链球菌定植)、胎膜早破≥18小时、产时发热。

早产/低体重:出生体重<1500g的早产儿发病率高达10.96‰。

2. 晚发型败血症(LOS)

院内感染:机械通气、中心静脉置管、肠外营养等有创操作增加风险。

社区感染:不洁处理脐带、挑“马牙”等传统陋习可能导致细菌侵入。

四、治疗与预防:分秒必争的应对策略

1. 紧急处理原则

家庭初步应对:发现上述症状时,立即停止喂奶,保持侧卧位防止误吸,用温水袋保暖(避免直接接触皮肤),并尽快就医。

医疗干预:留取血培养后,1小时内启动经验性抗生素治疗(如氨苄西林+头孢噻肟),并根据药敏结果调整。

2. 支持治疗关键点

液体复苏:纠正休克时,首选生理盐水10ml/kg静脉推注。

免疫支持:重症患儿可输注免疫球蛋白或新鲜冰冻血浆。

3. 预防措施

产前筛查:孕妇35-37周需进行B族链球菌筛查,阳性者分娩时使用抗生素预防垂直传播。

院内防控:严格手卫生、尽早母乳喂养(含免疫活性成分)、减少不必要的侵入性操作。

家庭护理:脐带用75%酒精每日消毒直至脱落,避免挤压或挑破口腔黏膜。

五、何时必须就医?这些信号不容拖延

出现以下情况需立即前往医院:

体温<36℃或>38.5℃,且保暖/物理降温无效。

呼吸频率>60次/分钟,或出现呼吸暂停、青紫。

拒奶超过6小时,或尿量减少(每日尿布少于4片)。

新生儿败血症的救治是一场与时间的赛跑。家长需掌握早期症状的识别技巧,医护人员则应结合高危因素和实验室指标快速决策。通过科学的预防和及时的干预,绝大多数患儿可完全康复,回归健康成长轨道。

相关文章:

文章已关闭评论!