月经是女性健康的“晴雨表”,但当周期紊乱、经量异常时,往往给生活带来诸多困扰。一位28岁的职场女性因工作压力大,连续半年出现月经推迟、经期腹痛,尝试自行服用红枣红糖水未见好转,最终经中医辨证发现属于肝郁气滞型月经不调。经过两个月的中药调理,她的月经逐渐恢复正常——这背后折射出中药调理月经不调的个体化治疗特征。本文将系统解析中药调理的疗程周期差异及其科学依据,帮助患者建立合理预期。

一、疗程周期的科学解析

1. 疗程设定的底层逻辑

中药调理月经不调的核心在于“辨证论治”,疗程长短与机体失衡程度密切相关。功能性失调(如情绪压力、短期受寒)通常需要2-4周见效,而器质性病变(如多囊卵巢综合征)可能需要持续调理3-6个月。中医理论认为,月经周期的重建需要经历“调气血—和阴阳—固根本”三个阶段,每个阶段对应不同的药物配伍。

2. 常见疗程时长对照

临床数据显示,肝郁气滞型平均见效时间21天,而肾虚型需45天以上,这与脏腑修复的生理节奏直接相关。

3. 影响疗程的关键变量

二、辨证施治的疗程差异

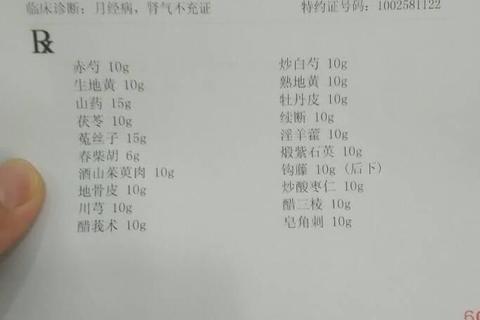

1. 五大证型的疗程特征(图1:中医证型与疗程关系图谱)

2. 疗程阶段的动态调整

典型治疗分为三阶段:

1. 急则治标(前2周):控制出血/缓解疼痛,如崩漏患者用固冲汤

2. 缓则治本(第3-8周):调理脏腑功能,常见方剂交替使用

3. 巩固防复(第9周后):改为丸剂或膏方,维持3个月经周期

三、提升疗效的实践策略

1. 精准疗程管理

2. 突破疗程瓶颈

当出现“平台期”(连续2个疗程无进展)时,可采取:

3. 生活方式协同

四、疗程中的风险管控

1. 过度治疗的警示

连续服用活血化瘀药超过3个月,需监测凝血功能。某案例显示,患者自行延长桃红四物汤使用至5个月,导致月经频发,后调整为止血滋阴方恢复。

2. 特殊人群疗程调整

行动建议

1. 就医时机判断:若自行调理1个月无效,或出现经期发热、剧烈腹痛,应立即就诊

2. 疗程记录方法:使用月经周期APP记录基础体温、用药反应

3. 医患协作要点:每14天反馈舌苔照片,便于医生调整药方

中药调理月经不调既是科学也是艺术,患者需理解“慢病缓治”的中医智慧。当一位45岁女性通过4个月系统调理,不仅月经恢复规律,更改善失眠、焦虑等全身症状时,这充分印证了个体化疗程设计的价值。记住:疗程不是倒计时的煎熬,而是身体重建秩序的必经之路。