月经不调是困扰许多女性的常见问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等症状。近年来,运动作为非药物干预手段,逐渐受到医学界和公众的关注。本文基于最新研究证据,解析运动改善月经不调的作用机制,并提供可操作的锻炼方案。

一、月经不调与运动的关联性

月经周期的规律性依赖于下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)的精密调控。当内分泌失衡时,可能引发排卵障碍、黄体功能不足等问题。临床数据显示,约60%的月经不调患者存在生活方式相关诱因,其中缺乏运动是重要因素之一。

科学证据支持:

1. 内分泌调节

运动可通过提高胰岛素敏感性、降低雄激素水平,改善多囊卵巢综合征(PCOS)等疾病导致的激素失衡。一项针对632名女性的研究发现,每周3次中等强度运动,持续12周后,促黄体生成素(LH)与卵泡刺激素(FSH)比值显著优化。

2. 代谢与循环改善

有氧运动促进盆腔血液循环,加速子宫内膜代谢产物的排出,缓解经期疼痛。研究证实,坚持慢跑或游泳的女性,经血逆流发生率降低30%。

3. 压力缓解作用

高强度间歇训练(HIIT)和瑜伽能降低皮质醇水平,减轻压力对HPO轴的抑制。Cochrane系统综述指出,冥想型瑜伽可使痛经强度降低25%以上。

二、针对月经不调的有效运动方案

根据症状严重程度和个体差异,运动方案需分层设计:

轻度失调(周期波动<7天)

中度失调(闭经或周期紊乱>3个月)

经期特殊管理

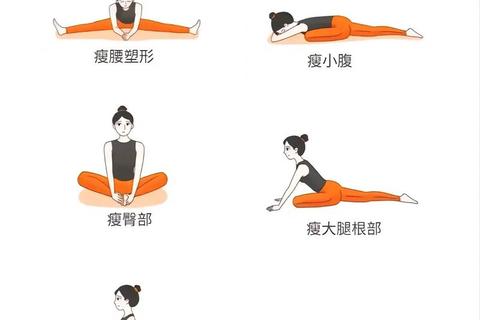

![瑜伽猫牛式示意图:双膝与手掌撑地,吸气时腰部下沉抬头,呼气时背部拱起低头,重复10次/组]

图1:缓解经期不适的经典瑜伽动作

三、特殊人群的个性化调整

1. 青春期女性

优先选择趣味性运动(如尊巴舞),每周累计运动时间不超过5小时,避免骨密度异常。

2. 围绝经期女性

推荐太极+快走结合,改善潮热症状的同时调节雌激素水平。研究显示,24式太极拳可降低更年期女性FSH水平达18%。

3. 运动性闭经患者

需严格监控运动强度,确保每日热量摄入>2000大卡。建议采用“运动-休息交替日”模式,配合血清激素检测调整方案。

四、风险预警与就医指征

尽管运动对多数月经不调患者有益,但出现以下情况需立即就医:

日常管理中,建议配合基础体温监测(见图2)和月经日记,帮助医生判断运动干预效果。

![基础体温曲线图:排卵期体温上升0.3-0.5℃,持续高温相>14天提示黄体功能正常]

图2:典型月经周期基础体温变化

五、预防与长期管理策略

1. 运动处方原则

采用“FITT-VP”框架:

2. 营养支持

运动前后补充含铁食物(如菠菜、红肉),搭配维生素C促进吸收。研究显示,缺铁女性经量减少风险增加2.3倍。

3. 心理调适

加入运动社群或使用健身APP(如Keep、Nike Training Club),通过社会支持提升运动依从性。

运动作为月经不调的干预手段,其效果已获得循证医学支持。建议患者从低强度运动开始,逐步建立规律锻炼习惯,同时密切观察身体反馈。对于复杂病例,运动疗法应与药物治疗、营养调整相结合,在妇科医生和运动康复师共同指导下制定个性化方案。