罗红霉素是许多人家庭药箱中的常备药品,但当咽喉肿痛或感冒发烧时,很多人会产生这样的疑问:它究竟是消灭病菌的抗生素,还是消除红肿热痛的消炎药?事实上,超过60%的呼吸道感染患者在自行用药时存在抗生素与消炎药混用的情况。这种认知误区不仅可能导致治疗延误,更会加剧细菌耐药性危机。本文将深入解析其作用机制,厘清药物分类边界。

一、炎症反应的双重面孔

炎症是机体应对损伤的防御反应,典型表现为红肿热痛。当皮肤划伤后局部发红,或扁桃体感染时吞咽疼痛,都是炎症在发挥作用。但导致炎症的诱因具有多样性:

1. 感染性炎症:细菌、病毒等病原体入侵引发(如链球菌性咽炎)

2. 非感染性炎症:物理损伤(烫伤)、过敏反应(荨麻疹)或自身免疫疾病(类风湿关节炎)

临床数据显示,普通感冒中70%-80%由病毒引起,此时使用抗生素不仅无效,还会破坏体内菌群平衡。正确区分炎症成因是合理用药的前提。

二、罗红霉素的作用机制解析

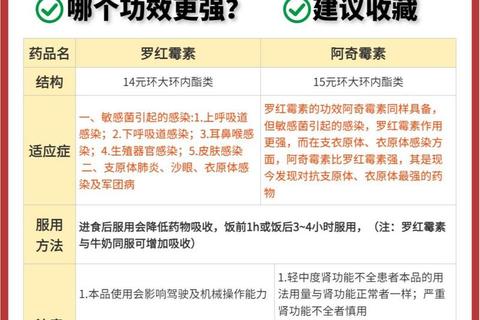

作为半合成大环内酯类抗生素,罗红霉素通过抑制细菌蛋白质合成发挥抗菌作用。其分子结构中的14元内酯环能穿透细菌细胞膜,与核糖体50S亚基结合,阻断肽链转移过程。这种精准的靶向作用使其对以下病原体敏感:

但需注意,其对铜绿假单胞菌等革兰阴性菌基本无效。药物动力学研究显示,空腹服用时生物利用度达54%,组织穿透性强,在肺、扁桃体等部位浓度可达血液浓度的5倍以上。

三、抗生素与消炎药的本质差异

医学领域存在两类"消炎药":

① 抗炎药物

② 抗菌药物(如罗红霉素):通过杀灭病原体间接消除感染性炎症

关键区别在于:抗生素针对病因(细菌),消炎药缓解症状(炎症反应)。当患者因病毒性咽炎出现喉咙肿痛时,服用罗红霉素无法消除炎症,此时应选择布洛芬等对症药物。

四、罗红霉素的精准应用场景

该药主要适用于以下细菌感染性疾病:

1. 呼吸道感染

2. 皮肤软组织感染:疖肿(局部红肿压痛)、蜂窝织炎(皮肤发红边界不清)

3. 生殖泌尿系统:非淋菌性尿道炎(衣原体感染)

临床研究表明,规范用药下其细菌清除率可达85%-92%,但需警惕伪膜性肠炎等二重感染风险。

五、用药安全的关键细节

剂量方案:成人每次150mg,每日2次,疗程5-12天。需整片吞服,碾碎会破坏缓释结构。

特殊人群:

相互作用警示:

当出现水样腹泻(伪膜性肠炎征兆)或皮肤水疱(Stevens-Johnson综合征)时,需立即停药就医。

六、建立科学用药认知

1. 诊断先行原则:发热患者应观察3天,出现黄绿色脓痰、C反应蛋白>50mg/L时考虑细菌感染

2. 疗程完整性:症状缓解后仍需完成整个疗程,过早停药易诱发耐药菌

3. 家庭备药管理:

世界卫生组织数据显示,我国门诊感冒患者抗生素处方率达61%,远超30%的国际标准。这种过度用药现状正在加速"超级细菌"的进化。作为个体,我们每次的用药选择都在影响整个公共卫生体系的抗感染防线。

正确认知药物本质,既是保护自身健康的盾牌,也是维护人类共同医疗资源的社会责任。当出现持续发热、咳脓痰、耳部胀痛等症状时,建议通过血常规+CRP检测明确感染类型,在医生指导下制定精准治疗方案。