月经是女性生理健康的“晴雨表”,其周期、经量、颜色的变化往往提示着体内气血与脏腑功能的动态平衡。当出现月经提前、延迟、经量异常时,中医通过辨证施治的理念,从整体调节入手,既能缓解症状,又能改善体质。本文将系统解析月经不调的中医分型及对应中成药选择,并提供居家调理与就医指导。

一、月经不调的核心分型与中成药选择

中医认为月经不调与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关,临床常见以下五类证型:

1. 肝郁气滞型

典型症状:月经周期紊乱(或提前或推后),经量时多时少、色紫红有血块,伴胸胁胀痛、情绪烦躁。常见于长期压力大、情绪焦虑的女性。

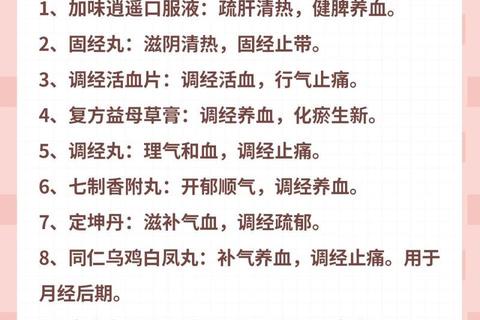

推荐中成药:

联合用药方案:逍遥丸+益母草膏+维生素B族(调节神经功能)。

2. 气血两虚型

典型症状:经色淡红、质稀,经期延长或量少,伴面色苍白、乏力头晕。多见于贫血、产后或过度节食者。

推荐中成药:

联合用药方案:乌鸡白凤丸+阿归养血糖浆(增强补血效果)。

3. 肾虚型

典型症状:月经推迟、量少色暗,伴腰膝酸软、耳鸣脱发。分为肾阴虚与肾阳虚:

联合用药方案:定坤丹(阴阳双补)+维生素E(抗氧化辅助)。

4. 血瘀型

典型症状:经色紫黑、血块多,小腹刺痛拒按,舌有瘀斑。常见于子宫内膜异位症或术后患者。

推荐中成药:

5. 痰湿阻滞型

典型症状:月经后期、量少黏稠,体型肥胖,舌苔厚腻。常见于多囊卵巢综合征患者。

推荐中成药:

二、居家调理与紧急处理

1. 经期突发状况应对

2. 饮食与穴位保健

3. 特殊人群注意事项

三、何时需就医?

出现以下情况时,中成药可能无法单独起效,需结合西医检查:

1. 闭经超过3个月;

2. 非经期出血;

3. 疑似妊娠(需先排除宫外孕);

4. 伴有严重贫血(血红蛋白<90g/L)。

四、预防与长期管理

1. 周期记录:使用月经周期APP记录经量、颜色及伴随症状,帮助医生精准辨证;

2. 情绪调节:每周进行30分钟有氧运动(如瑜伽、慢跑),降低皮质醇水平;

3. 体质筛查:每年一次中医体质辨识,针对性选择膏方或茶饮调理。

月经不调的调理需“三分治,七分养”。选择中成药时,务必结合体质与症状特点,避免盲目跟风用药。若自我调理1-2个月经周期未见改善,建议至中医妇科进行系统辨证,必要时结合激素水平检测,制定个体化方案。