新生儿败血症是一种由细菌、真菌等病原体侵入血液引发的全身性感染,是导致新生儿死亡和远期后遗症的重要原因。据研究,其病死率可达7%-16%,幸存患儿中约23%可能并发化脓性脑膜炎等严重并发症。对于家长而言,了解疾病早期信号、危险因素及科学防治方法,能显著提高救治成功率。本文结合最新临床研究,系统梳理相关知识点。

一、识别危险因素:哪些新生儿更易患病?

1. 母体相关风险

孕期合并高血压、糖尿病或生殖道感染(如B族链球菌定植)的孕妇,可能通过胎盘或产道将病原体垂直传播给胎儿。研究显示,母体妊娠期高血压会使新生儿败血症合并急性肾损伤的风险提升3倍。

2. 围产期高危事件

胎膜早破≥18小时、产程延长、羊水污染或新生儿窒息等情况,均会增加感染风险。尤其是早产儿(胎龄<34周)和低体重儿(出生体重<2500g),因免疫屏障功能不全,败血症发生率显著高于足月儿。

3. 医疗操作与护理缺陷

院内感染是晚发型败血症(出生72小时后发病)的主要原因,与有创操作(如呼吸机使用)、抗生素滥用及手卫生不规范密切相关。研究指出,约30%的院内感染源于医疗器械污染。

二、警惕早期症状:家长如何快速判断?

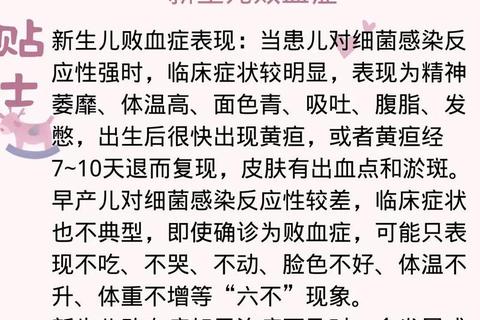

1. 典型表现

2. 早产儿的隐匿信号

早产儿因免疫反应弱,可能仅表现为“六不现象”——不吃、不哭、不动、体温不升、体重不增、面色不佳。这类症状易被误认为早产儿常态,需高度警惕。

三、诊断与治疗:科学干预的黄金窗口

1. 实验室检查

2. 抗生素选择

3. 支持治疗

包括液体复苏、纠正电解质紊乱及感染性休克管理。研究显示,合并急性肾损伤的患儿需严格控制多巴胺等肾毒性药物。

四、综合防治策略:从孕期到新生儿期的全链条管理

1. 孕期预防

2. 分娩期规范操作

3. 新生儿期主动防护

五、家长行动指南:关键时刻的救命决策

1. 居家观察重点

每日记录新生儿吃奶量、排尿次数及体温变化。若发现皮肤黄染加重、呼吸急促或反应迟钝,立即就医。

2. 紧急就医信号

3. 治疗配合要点

新生儿败血症的防治需要医疗机构与家庭的协同努力。通过孕期筛查、规范分娩操作及科学的产后护理,可大幅降低发病风险。对家长而言,掌握早期识别技巧、及时就医干预,是挽救生命的关键。未来,随着新生儿感染监测体系的完善和精准医疗的发展,这一疾病的预后将得到进一步改善。