新生儿每日的奶量是科学喂养的核心,直接影响其生长发育和健康状态。许多新手父母常因“该喂多少”感到困惑——担心奶量不足影响营养,又怕过度喂养导致消化负担。实际上,不同阶段的婴儿胃容量、代谢需求差异显著,喂养需结合生理特点与个体反应灵活调整。以下从科学依据、阶段指南及实操建议三方面解析,帮助家长掌握科学喂养的核心要点。

一、新生儿奶量的科学依据

新生儿的胃容量在出生时仅约5-7毫升(如樱桃大小),满月后逐步扩大至90-120毫升(如鸡蛋大小)。这一生理特点决定了早期需频繁少量喂养,随着发育逐渐增加单次摄入量。

关键判断指标:

1. 体重增长:健康新生儿每周增重约150-200克,若低于100克需警惕奶量不足。

2. 排泄情况:每日6-8次排尿、3-4次黄色软便,提示摄入充足。

3. 行为反应:主动寻乳、吸吮有力为饥饿信号;吃饱后表现为松口、手部放松或入睡。

喂养原则:

按需喂养:0-3个月以婴儿需求为主导,无需严格定时。

逐步规律化:4个月后过渡至间隔3-4小时定时喂养,减少夜奶频次。

二、分阶段奶量指南与实操建议

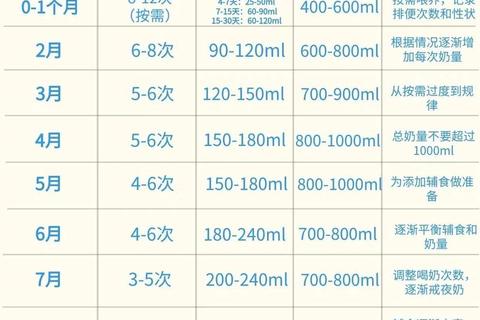

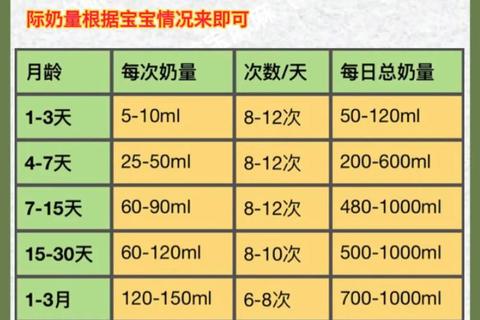

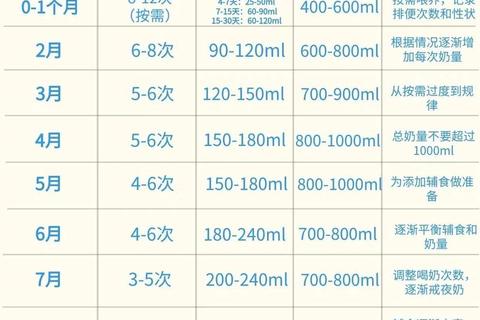

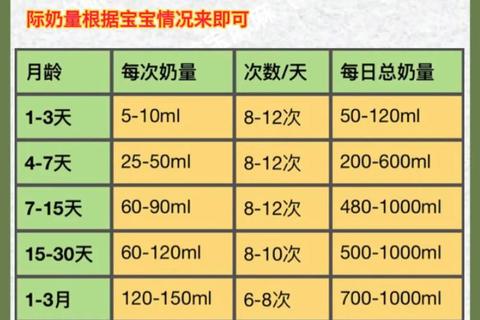

0-1月龄:适应与观察期

每日总量:500-800毫升,分8-12次喂养。

单次奶量:初生3天内每次10-30毫升,1周后增至60-90毫升。

重点提示:母乳喂养无需定量,以有效吸吮时间(15-20分钟/侧)为准;配方奶需按说明冲泡,避免浓度不当引发便秘或营养不良。

1-3月龄:快速生长期

每日总量:600-900毫升,分6-8次。

单次奶量:90-150毫升,间隔3-4小时。

行为调整:观察婴儿睡眠周期,逐步延长夜间喂养间隔,培养连续睡眠能力。

4-6月龄:辅食引入准备期

每日总量:700-1000毫升,分5-6次。

单次奶量:150-240毫升,间隔4-5小时。

过渡策略:5-6个月可尝试添加米粉等辅食,初期以1-2勺为宜,不影响奶量摄入。

6-12月龄:营养多元化阶段

每日总量:600-800毫升,分3-4次。

喂养重心:奶类作为基础营养来源,搭配谷物、蔬果、蛋白质类辅食,每日餐次增至3顿。

三、常见问题与应对策略

1. 喂养不足的识别与处理

表现:尿量减少(<5次/日)、尿液深黄、体重增长停滞。

对策:

母乳不足时补充配方奶,每次增加10-15毫升观察耐受性。

检查吸吮有效性:母乳喂养需确保婴儿含乳姿势正确,避免无效吸吮。

2. 过度喂养的风险

表现:频繁吐奶、腹胀、体重超速增长(>200克/周)。

调整方法:

延长喂养间隔,减少单次量,避免“强迫喂完”。

配方奶喂养需严格按比例冲泡,忌自行增加奶粉浓度。

3. 厌奶期的科学应对

高发阶段:4-6个月、8-10个月。

缓解措施:

减少环境干扰,固定进食位置与时间。

尝试更换奶嘴型号或喂养姿势,提升舒适度。

四、特殊情况的处理建议

早产儿/低体重儿:需按矫正月龄计算奶量,优先强化母乳或专用配方奶,密切监测生长曲线。

过敏风险婴儿:若出现湿疹、腹泻等症状,考虑更换水解蛋白奶粉,并咨询医生。

哺乳期母亲:保持均衡饮食与充足水分,避免刺激性食物影响乳汁质量。

五、家长行动指南

1. 记录喂养日志:记录每次时间、奶量、排泄情况,便于动态调整。

2. 定期体检评估:利用生长曲线图(如WHO标准)监测发育趋势,及时发现问题。

3. 避免焦虑对比:个体差异普遍存在,只要婴儿精神好、发育达标,即属合理范围。

科学喂养的本质是“观察-适应-调整”的动态过程。掌握基础数据的更需关注婴儿的独特反馈。记住,喂养不仅是营养供给,更是亲子互动的重要纽带。通过科学方法与耐心观察,每位家长都能找到适合自己宝宝的喂养节奏。

相关文章:

文章已关闭评论!