炎症是人体对抗损伤或感染的防御反应,但错误的用药可能加重健康风险。许多人对“消炎药”存在误解,认为抗生素就是消炎药,或随意使用激素类药物,导致耐药性、副作用等问题频发。本文将从科学角度解析消炎药的分类、作用机制及适用场景,帮助公众正确应对炎症问题。

一、消炎药的分类与核心区别

消炎药并非单一类别,根据作用机制可分为以下三类:

1. 非甾体类抗炎药(NSAIDs)

作用机制:通过抑制环氧化酶(COX),减少前列腺素合成,从而减轻炎症反应、缓解疼痛和退热。

代表药物:布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林。

适用场景:

注意事项:

2. 激素类抗炎药(甾体类抗炎药)

作用机制:通过抑制免疫反应和炎症介质的释放,快速控制严重炎症。

代表药物:泼尼松、地塞米松、氢化可的松。

适用场景:

注意事项:

3. 抗生素(抗菌药物)

作用机制:通过杀灭或抑制细菌生长,间接消除细菌感染引起的炎症。

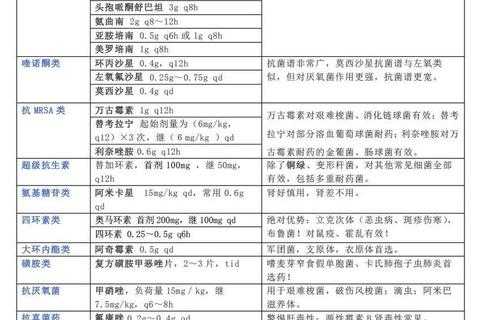

分类与代表药物:

适用场景:

注意事项:

二、常见用药误区与科学应对

误区1:抗生素=消炎药,随意使用

真相:抗生素仅针对细菌感染,对病毒性感冒、过敏等非感染性炎症无效。滥用会加速耐药菌产生,甚至引发“超级细菌”。

建议:

误区2:激素类药物“立竿见影”,长期依赖

真相:激素虽能快速抑制炎症,但可能掩盖感染进展,导致病情反复。

建议:

误区3:非甾体类药安全,忽略副作用

真相:长期大剂量使用可能引发胃出血、肾损伤。

建议:

三、特殊人群用药指南

1. 儿童

2. 孕妇

3. 老年人

四、炎症管理实用建议

1. 初步判断炎症类型:

2. 家庭护理措施:

3. 何时就医:

消炎药的选择需“对症下药”:非甾体类控制症状,激素类应对重症,抗生素精准打击细菌。公众应避免盲目用药,遵循“能口服不注射,能局部不全身”的原则,必要时咨询医生。通过科学认知和合理用药,我们不仅能缓解病痛,更能守护长远的健康。