月经不调是困扰许多女性的常见问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随痛经、腰酸等症状。中医通过辨证施治,结合经典方剂与药材配伍,能够从根源调理气血、平衡阴阳。本文结合权威医学资料,系统解析中医治疗月经不调的核心方法,并提供实用建议。

一、月经不调的常见类型与中医辨证

月经不调分为八大类型,需根据症状、体质和病因进行个体化治疗:

1. 月经先期(周期提前7天以上):多因气虚或血热,常见面色苍白、疲倦(气虚)或经血色深、口干(血热)。

2. 月经后期(周期延后7天以上):虚证因气血不足,实证因痰湿或气滞血瘀,表现为经量少、色暗或有血块。

3. 经期延长(行经超过7天):与血瘀、阴虚或气虚相关,可能伴随腹痛或低热。

4. 崩漏(经血暴下或淋漓不尽):需警惕子宫内膜病变,中医认为与肾虚、脾虚或血瘀有关。

二、经典中药方剂与适用证型

1. 四物汤

组成:当归、川芎、白芍、熟地黄。

功效:补血活血,调经止痛。适用于血虚型月经量少、周期延迟或经后头晕乏力者。

加减应用:

2. 逍遥散

组成:柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、甘草、薄荷、生姜。

功效:疏肝解郁,健脾养血。适用于肝郁脾虚型月经不调,如经前胀痛、情绪波动。

变方:

3. 温经汤

组成:吴茱萸、桂枝、当归、川芎、阿胶等。

功效:温经散寒,养血祛瘀。适用于寒凝血瘀型月经后期或痛经,如经血色暗、小腹冷痛。

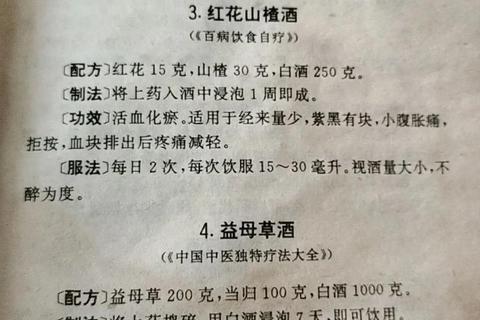

4. 益母草类方剂

代表:益母草膏、复方益母草膏。

功效:活血调经,促进子宫收缩。适用于血瘀型经量少、产后恶露不尽。

禁忌:孕妇禁用,月经过多者慎用。

三、核心药材解析与配伍逻辑

1. 当归:补血活血,调经止痛,为妇科“圣药”,可改善血虚型经量少和痛经。

2. 柴胡:疏肝解郁,调节气机,缓解肝郁引起的经前综合征。

3. 益母草:专攻血瘀,促进经血排出,常与当归、川芎配伍增强疗效。

4. 熟地黄:滋阴补血,用于肾虚型月经不调,如经后腰酸、耳鸣。

5. 艾叶:温经止血,适合虚寒型崩漏或经期延长,常与阿胶同用。

配伍原则:

四、中成药推荐与使用注意

1. 乌鸡白凤丸:气血双补,适用于气血两虚型月经不调,伴畏寒、乏力。

2. 加味逍遥丸:疏肝清热,适合肝郁化火导致的经期提前。

3. 桂枝茯苓丸:活血化瘀,用于子宫肌瘤或内膜异位症引起的经期延长。

4. 归芍调经片:调和肝脾,改善情绪焦虑伴随的月经紊乱。

注意事项:

五、生活调理与就医建议

1. 饮食调理

2. 情绪与作息管理

3. 何时就医

4. 特殊人群注意

月经不调的中医治疗强调“因人制宜”,需结合体质与症状选择方剂。日常调理需兼顾情绪、饮食与作息,若症状反复或加重,应及时就医排查病因。通过科学用药与生活方式调整,多数患者可逐步恢复规律月经周期。