月经周期的规律性与避孕的安全性一直是女性关注的焦点。许多人对“安全期”存在误解,认为在月经前一周同房无需采取避孕措施,但实际情况远比传统认知复杂。本文将结合医学研究,分析安全期的可靠性及潜在风险,并提供科学避孕建议。

一、安全期的定义与理论依据

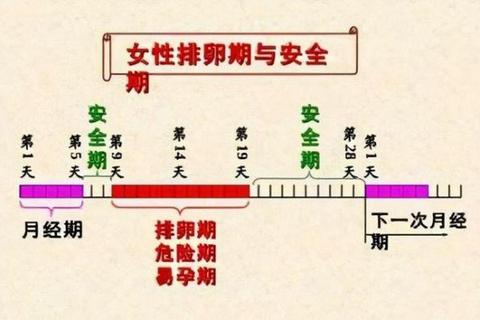

根据临床定义,安全期通常指排卵期以外的时段。以28天周期为例,排卵日一般发生在下次月经前14天左右,排卵日前5天和后4天为危险期,其余时间被视为安全期。月经前一周属于“排卵后安全期”,理论上卵子已排出并失去活性,此时同房受孕概率较低。

但这种推算建立在三个假设基础上:月经周期绝对规律、排卵时间恒定、无额外排卵可能。现实中,仅有35%的女性周期误差在2天以内,且情绪波动、作息紊乱、疾病等因素都可能改变排卵时间。

二、月经前一周同房的实际怀孕风险

1. 存活带来的隐患

前列腺液中可能含有少量,尽管其数量(约0.1-5百万)远低于正常(2-5亿),但在特殊情况下仍可能完成受精。研究显示,在女性生殖道最长存活时间可达5天,若排卵因故延迟,可能造成“安全期受孕”。

2. 排卵变异的不可预测性

约5%的女性会出现周期内多次排卵,尤其是压力、旅行、疾病等应激状态下,下丘脑-垂体-卵巢轴功能可能紊乱,导致意外排卵。临床案例显示,月经前3天同房后受孕的情况偶有发生。

3. 安全期避孕的失败率数据

WHO统计显示,安全期避孕的年失败率达24%,远高于避孕套(2%)和短效避孕药(0.3%)。即便严格使用症状体温法,普通使用者失败率仍达13-20%。

三、影响安全期可靠性的关键因素

1. 周期不规律者的高风险

月经周期波动超过7天的女性,安全期推算完全失效。多囊卵巢综合征患者因稀发排卵特性,更可能出现意外妊娠。

2. 特殊生理阶段的隐蔽风险

产后恢复期、流产后、围绝经期等阶段,激素水平不稳定,传统安全期计算方法不再适用。哺乳期女性即使未恢复月经,也可能发生排卵。

3. 避孕认知误区加剧风险

调查显示,42%的女性误认为体外+安全期是双重保障,实则这两种方法的失败率具有叠加效应。

四、科学避孕方案推荐

1. 高效避孕方法

2. 应急处理方案

无保护同房后120小时内可使用醋酸乌利司他(紧急避孕药),其有效性随用药时间递减:

3. 辅助监测手段

五、特殊人群注意事项

1. 青少年女性

生殖系统未完全成熟者应避免使用安全期法。研究显示,13-18岁女性使用安全期避孕的失败率高达50%。

2. 慢性疾病患者

甲状腺功能异常、糖尿病等代谢性疾病患者,建议选择屏障避孕法,因激素类避孕药可能影响病情。

3. 围绝经期女性

45岁以上女性仍需避孕直至绝经后1年。推荐铜T型宫内节育器,既可避孕又能辅助判断绝经时间。

六、实践建议与风险应对

1. 双重确认原则

若坚持使用安全期法,需同时满足:

2. 风险预警信号

出现以下情况应立即验孕:

3. 就医指征

疑似怀孕且符合任一条件需及时就诊:

科学避孕的本质是尊重生理复杂性。月经周期如同精密仪器,任何细微干扰都可能改变运行轨迹。建议所有育龄女性建立“周期日记”,记录基础体温、宫颈黏液变化和同房日期,这不仅能提高避孕可靠性,更是重要的健康监测工具。当生育计划未提上日程时,选择经过医学验证的避孕方式,才是对自身健康负责的最佳选择。