当皮肤擦伤或割伤时,许多人会下意识地想到“消炎”——撒阿莫西林粉、涂抹红药水、甚至用头孢胶囊里的粉末覆盖伤口。这些做法不仅可能延误治疗,还可能导致更严重的组织坏死。本文将深入解析阿莫西林的抗菌机制与伤口愈合的关系,揭示常见的用药误区,并提供科学处理伤口的实用建议。

一、阿莫西林的抗菌机制:为何它并非伤口的“外用药”

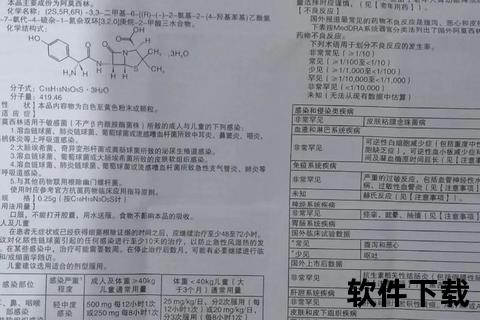

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁合成酶(青霉素结合蛋白)来杀灭敏感菌,如链球菌、大肠杆菌等。其作用依赖于口服后在体内达到有效血药浓度,通过血液循环作用于全身感染部位。

关键点解析:

1. 杀菌而非“消炎”:阿莫西林仅针对细菌感染,对病毒或非感染性炎症(如过敏、机械损伤)无效。

2. 口服与局部应用的差异:口服阿莫西林通过代谢分布至感染组织,但直接撒药粉于伤口时,药物浓度无法穿透坏死组织,反而可能刺激伤口,形成硬痂,阻碍新组织生长。

3. 耐药性风险:滥用阿莫西林(尤其是未完成疗程)可能导致细菌耐药性,增加未来治疗的难度。

二、伤口处理的常见误区与科学真相

误区1:撒阿莫西林粉能预防感染

案例:王女士因在膝盖伤口撒阿莫西林粉,导致深层组织腐烂发黑,最终需手术清创。

科学分析:

误区2:口服阿莫西林可加速愈合

阿莫西林仅能通过控制感染间接促进愈合,但以下情况需警惕:

正确处理方法

1. 小伤口:用生理盐水或碘伏清洁,保持干燥透气。

2. 感染征兆(红肿、渗液、发热):就医评估是否需要口服抗生素。

3. 严重创伤:止血后立即就医,避免自行用药掩盖病情。

三、特殊人群的注意事项

1. 儿童:需根据体重调整剂量,避免过量导致腹泻或肠道菌群紊乱。

2. 孕妇:虽属B类妊娠药物,但需权衡感染风险与潜在胎儿影响。

3. 慢性病患者:肝肾功能不全者需调整剂量,糖尿病患者注意监测血糖(阿莫西林可能干扰尿糖检测)。

四、替代方案:何时选择其他抗菌药物?

1. 外用抗生素软膏(如莫匹罗星):适用于浅表皮肤感染,直接抑制局部细菌。

2. 联合用药:复杂感染可能需要阿莫西林与β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸)联用,增强疗效。

3. 非抗生素疗法:

五、总结与行动建议

1. 明确阿莫西林的定位:它是全身性抗生素,而非外用“消炎粉”。

2. 识别就医信号:伤口持续疼痛、扩散性红肿、发热超过38℃需及时就诊。

3. 预防胜于治疗:

通过科学认知与规范用药,我们才能真正发挥阿莫西林的抗菌价值,避免“好心办坏事”的健康悲剧。

参考资料: