生育是女性生命中的重要历程,而产假制度则是社会对母婴健康的基本保障。近年来,随着人口政策调整与社会观念变化,产假政策不断优化,但在实际操作中,许多人对政策细节、权益边界仍存在困惑。本文将从政策调整、权益保障、地区差异等角度展开深度解析,帮助公众全面理解产假制度。

一、产假政策的动态调整与核心变化

1. 基础产假天数延长

2024-2025年,全国多地调整产假政策。例如山东济宁、安徽等地将基础产假从98天延长至158天(国家98天+地方奖励假60天),四川成都对纯母乳喂养女职工额外增加30天假期。这一调整兼顾了产后恢复与育儿需求,尤其关注剖宫产等特殊情况。

2. 流产假期的细化分类

根据《女职工劳动保护特别规定》,流产假期分为两类:

部分地区如上海进一步延长至30天,体现对女性身心健康的精细化关怀。

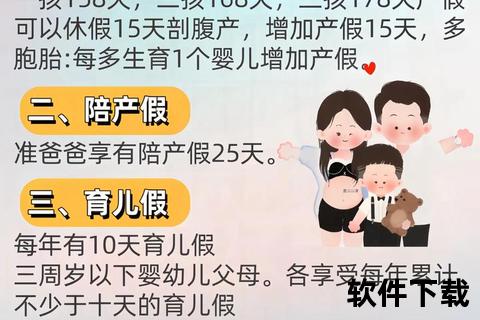

3. 特殊情况的补充保障

二、权益保障的关键环节与常见误区

1. 工资待遇的计算规则

产假期间收入由生育津贴与用人单位补差共同构成:

误区警示:部分企业以“基本工资”代替全额工资,实则违法。产假工资应包含奖金、津贴等全部劳动报酬。

2. 岗位与合同的保护机制

3. 特殊群体的附加权益

三、地区差异与政策执行挑战

1. 产假天数的地域分化

| 地区 | 基础产假 | 奖励假 | 总天数 |

|--|-|--|--|

| 广东 | 98天 | 80天 | 178天 |

| 北京 | 98天 | 30天 | 128天 |

| 江苏 | 98天 | 10天 | 108天 |

2. 工资发放的地方性规则

3. 执行难点与维权路径

四、实用建议:如何最大化保障自身权益

1. 提前规划产假时间

2. 材料准备与流程管理

3. 心理健康支持

五、未来趋势与社会化支持展望

2025年政策或将呈现三大趋势:

1. 产假与育儿假联动:上海试点“家庭共享假期”,父母可灵活分配育儿时间

2. 企业激励措施:对落实产假制度的企业给予税收减免

3. 托育服务衔接:广东、浙江等地建设“产后托管中心”,缓解返岗焦虑

生育不仅是家庭责任,更是社会共同承担的使命。了解政策细节、主动维护权益,才能让每位女性在成为母亲的道路上,感受到制度的温度与支持。(如需查询具体地区政策,可参考各地人社局官网或拨打12333热线咨询。)