布洛芬缓释胶囊作为家庭药箱中的常备药,近年来因退热镇痛需求激增而备受关注。关于它是否能退烧、如何正确使用等问题,公众仍存在诸多误解。本文结合药理学机制与临床案例,从科学角度解析其作用特点,并给出实用建议。

一、争议与真相:缓释胶囊的退热能力

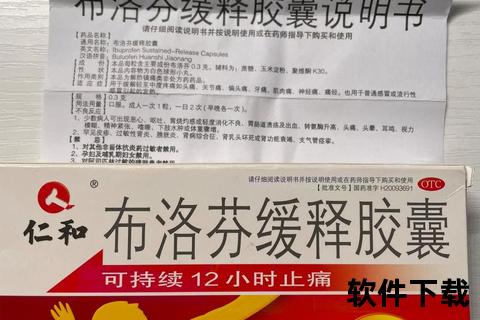

布洛芬缓释胶囊的主要争议源于其剂型设计。普通布洛芬片剂通过快速释放药物成分,在1-2小时内达到血药浓度峰值,迅速抑制前列腺素合成,从而达到退热效果。而缓释胶囊通过特殊工艺将药物包裹,使其在体内缓慢释放,血药浓度在4-5小时达峰,虽退热速度较慢(约需2-3小时),但作用持续时间可达12小时。

关键证据:

1. 药品说明书明确标注其适应症包括发热;

2. 临床试验显示,单次服用300mg缓释胶囊后,体温下降幅度与普通片剂相当;

3. 缓释剂型对持续发热或伴随肌肉酸痛者更有利,可减少服药次数。

二、科学使用指南:五大核心要点

1. 适用场景与人群

✔️ 发热伴随头痛、关节痛等持续性疼痛;

✔️ 需要长时间控温(如夜间发热);

✔️ 肝功能正常但胃黏膜敏感者(因缓释减少胃肠刺激)。

❌ 需快速退热的急症高热(建议选择混悬液或普通片剂);

❌ 严重冠心病、消化道溃疡患者(优选对乙酰氨基酚)。

2. 剂量与服法规范

▶️ 不可拆开胶囊服用:破坏缓释结构导致药物突释,增加胃出血风险;

▶️ 避免与酒精、其他非甾体抗炎药同服;

特殊提醒:缓释胶囊的“慢”特性需提前预判发热趋势,而非等到高烧时临时服用。

3. 特殊人群注意事项

| 人群 | 建议 |

|-|-|

| 儿童 | 12岁以下禁用缓释胶囊,推荐布洛芬混悬液(剂量按体重计算) |

| 孕妇 | 妊娠28周后禁用,哺乳期可短期使用但需监测婴儿反应 |

| 老年人 | 合并心血管疾病者需监测血压,出现黑便立即停药 |

4. 常见误区与风险规避

5. 与其他退热药的对比选择

| 对比项 | 布洛芬缓释胶囊 | 对乙酰氨基酚 |

|-|--|--|

| 退热速度 | 慢(2-3小时) | 快(0.5-1小时) |

| 镇痛抗炎效果 | 强 | 弱 |

| 适用人群 | ≥12岁,无胃肠疾病者 | 孕妇、蚕豆病患者、婴幼儿 |

| 肝毒性风险 | 低 | 高(日剂量>2g时) |

| 心血管风险 | 较高(影响抗凝药效果) | 低 |

三、应急处理与就医信号

✅ 服药后持续物理降温(温水擦浴、退热贴);

✅ 记录体温变化曲线,观察是否出现皮疹、意识模糊等异常;

✅ 发热超过3天或体温反复>39.5℃时及时就医。

uD83DuDEA8 呕血、黑便(可能消化道出血);

uD83DuDEA8 尿量骤减、下肢水肿(提示肾功能损伤);

uD83DuDEA8 呼吸困难、喉头水肿(严重过敏反应)。

四、与行动建议

布洛芬缓释胶囊是兼具退热与镇痛效能的“多面手”,但其缓释特性要求使用者具备科学的用药认知。普通家庭建议常备两种剂型:缓释胶囊应对夜间发热或伴随疼痛的情况,混悬液或片剂用于快速退热。特殊人群用药前务必咨询医生,避免因剂型选择不当引发风险。