自闭症谱系障碍(ASD)是一种神经发育疾病,全球患病率逐年上升,我国6-12岁儿童中患病率为0.7%。其核心症状表现为社交沟通障碍与重复刻板行为,这些特征不仅影响儿童的日常生活,也让家庭面临巨大挑战。本文将从科学角度解析这两大核心表现,并提供实用的家庭干预建议。

一、社交障碍:理解孩子的“孤独星球”

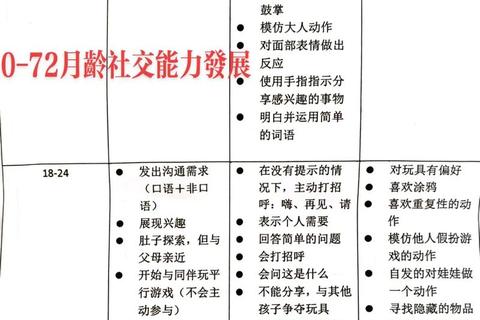

社交障碍是自闭症儿童最显著的特征,表现为无法建立符合年龄的互动关系,具体可分为以下维度:

1. 非语言交流缺陷

2. 语言与情感交流障碍

3. 社会关系建立困难

家庭观察建议:若孩子出现以下情况需警惕——2岁前无眼神追踪、对自己的名字无反应、不会用指物表达需求。家长可通过游戏中的互动频率记录,帮助医生评估社交能力发展水平。

二、重复刻板行为:解码“固执”背后的逻辑

重复行为并非简单的“习惯”,而是自闭症儿童应对外界不确定性的策略,具体包括:

1. 动作与仪式的重复

2. 兴趣狭窄与感知异常

科学解释:研究认为,重复行为可能与大脑神经回路的异常连接有关,患儿通过重复动作获得可预测的感官反馈,从而缓解焦虑。

三、诊断与干预:早识别是关键

根据DSM-5标准,确诊自闭症需同时满足社交障碍和重复行为两类症状,且症状在儿童早期显现。临床评估通常包括:

1. 行为观察量表:如ADOS(自闭症诊断观察量表)和ADI-R(自闭症诊断访谈量表)。

2. 发育水平测试:评估语言、认知和适应能力,排除智力障碍或其他发育疾病。

干预策略:

四、家庭支持:实用行动指南

1. 建立安全感:避免频繁试探孩子(如反复叫名),通过稳定的日常流程减少焦虑。

2. 利用兴趣拓展社交:以孩子的特殊兴趣为切入点设计互动。例如,若孩子喜欢汽车,可通过模拟“加油站”游戏引导合作与分享。

3. 避免过度纠正:接纳孩子的自我刺激行为(如晃手),但教会其区分场合。例如,允许在家自由活动,但在公共场所需遵守基本规则。

4. 寻求社会支持:加入家长互助组织,定期与康复机构沟通,调整干预计划。

拥抱差异,点亮希望

自闭症并非“缺陷”,而是一种独特的神经多样性表现。早期识别与科学干预能显著改善儿童预后。家长需保持耐心,以理解代替纠正,帮助孩子在安全的环境中逐步突破社交壁垒。记住,每一个微小的进步都值得庆祝——因为那是孩子向世界发出的独特信号。