痛风是人体内尿酸代谢失衡引发的炎症性疾病,以关节剧烈疼痛、红肿发热为主要特征,严重时可能造成关节畸形和肾功能损伤。随着生活方式改变,其发病率逐年上升,成为困扰现代人健康的常见代谢问题。本文结合国内外最新诊疗指南与临床实践,解析痛风治疗中三大核心药物——秋水仙碱、别嘌醇、非布司他的作用机制、合理用法及注意事项,帮助患者科学管理疾病。

一、痛风治疗药物分类与作用机制

痛风治疗需分阶段进行:急性发作期以消炎止痛为主,缓解期以降尿酸为核心目标。常用药物可分为两类:

1. 急性期抗炎镇痛药:如秋水仙碱、非甾体抗炎药(NSAIDs)、糖皮质激素;

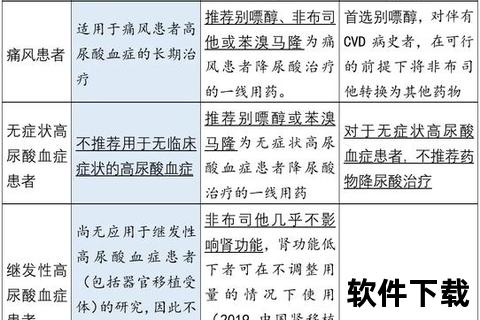

2. 降尿酸药(ULT):包括抑制尿酸合成的别嘌醇、非布司他,以及促进尿酸排泄的苯溴马隆。

二、核心药物解析

(一)秋水仙碱:急性期的“灭火器”

作用机制

通过抑制中性粒细胞趋化和炎症因子释放,迅速缓解关节红肿热痛。

适用场景

用法革新

传统大剂量方案因副作用大已被淘汰,现推荐“小剂量疗法”:

注意事项

(二)别嘌醇:经典降尿酸药的经济选择

作用机制

抑制黄嘌呤氧化酶,减少尿酸生成,适用于尿酸生成过多型患者。

适用人群

剂量策略

安全警示

(三)非布司他:高效降尿酸的双刃剑

作用机制

选择性抑制黄嘌呤氧化酶,降尿酸效果强于别嘌醇,肝肾代谢负担轻。

优势与局限

用法要点

副作用管理

三、药物联用与特殊人群管理

(一)联合用药原则

1. 急性期:单药效果不佳时可联用秋水仙碱+糖皮质激素,避免非甾体药与激素联用(增加消化道出血风险);

2. 降尿酸初期:非布司他/别嘌醇+秋水仙碱(预防发作);

3. 难治性痛风:抑制合成药(非布司他)与促排泄药(苯溴马隆)联用,但需密切监测尿pH值(维持6.2-6.9)。

(二)特殊人群注意事项

四、治疗目标与长期管理

1. 血尿酸控制标准:无痛风石者<360μmol/L,有痛风石者<300μmol/L;

2. 监测频率:初始治疗每2-4周检测尿酸,稳定后每3个月复查;

3. 生活方式干预:每日饮水>2L,限制酒精/高嘌呤食物,BMI控制在18.5-24。

五、突发痛风家庭处理建议

1. 立即用药:发病12小时内服用秋水仙碱(首剂1mg)或NSAIDs(如依托考昔120mg);

2. 局部处理:抬高患肢,冰敷15-20分钟/次(避免冻伤);

3. 就医指征:48小时无缓解、发热、多关节受累或合并肾功能异常。

痛风治疗需兼顾“止痛”与“控酸”,患者应在医生指导下制定个体化方案。通过规范用药、定期监测和生活方式调整,多数患者可实现疾病长期缓解,避免关节破坏和脏器损伤。