在日常生活中,“消炎药”是许多人应对红肿热痛的首选药物,但关于它的误解却广泛存在。例如,阿莫西林常被误认为是万能消炎药,实际上它属于抗生素,仅针对细菌感染有效。真正的消炎药分为两类:一类直接抑制炎症反应(如布洛芬),另一类则通过杀灭致病菌间接消除炎症(如青霉素)。本文将从科学角度解析消炎药的分类、适应症及用药安全,帮助读者建立清晰的认知框架。

一、消炎药的分类与作用机制

1. 抗炎药:直接抑制炎症反应

这类药物通过阻断炎症介质的生成发挥作用,适用于非感染性炎症(如关节炎、痛风)或感染性炎症的辅助治疗。

代表药物:布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林。

作用:抑制前列腺素合成,缓解疼痛、退热、减轻红肿。适用于感冒发热、肌肉酸痛、痛经等。

禁忌症:消化道溃疡、严重肝肾疾病患者慎用;与抗凝药联用增加出血风险。

代表药物:泼尼松、地塞米松。

作用:强效抗炎、抗过敏,用于严重过敏反应、自身免疫性疾病(如红斑狼疮)。需短期使用,长期应用可能导致免疫力下降。

2. 抗菌药:针对细菌感染的“间接消炎药”

公众常说的“消炎药”多指抗生素,需明确感染类型后使用。

代表药物:阿莫西林、氨苄西林。

适应症:中耳炎、扁桃体炎、皮肤感染。对幽门螺杆菌联合用药有效。

注意:用药前需皮试,过敏者禁用。

代表药物:头孢克洛(二代)、头孢克肟(三代)。

特点:抗菌谱广,二代对呼吸道感染更优,三代针对复杂尿路感染。与酒精同服可能引发严重反应。

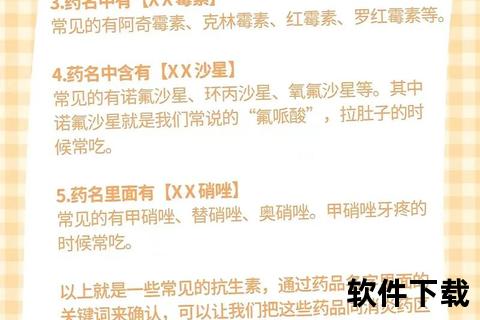

代表药物:阿奇霉素、罗红霉素。

适用:支原体肺炎、衣原体尿道炎。胃肠副作用较常见,建议餐后服用。

代表药物:左氧氟沙星、莫西沙星。

优势:对革兰氏阴性菌高效,用于泌尿系统感染。18岁以下青少年禁用,可能影响软骨发育。

二、常见症状与药物选择指南

1. 上呼吸道感染

2. 皮肤与软组织感染

3. 泌尿系统感染

4. 慢性炎症性疾病

三、特殊人群用药警示

1. 儿童

2. 孕妇

3. 肝肾功能不全者

四、用药安全与误区纠正

1. 区分“感染”与“炎症”:

2. 疗程管理:

3. 相互作用预警:

五、何时就医:危险信号识别

出现以下情况需立即就诊:

建立科学用药观

消炎药的选择需基于病因、个体差异和药物特性。普通家庭可常备布洛芬(退热止痛)和莫匹罗星(皮肤感染),但抗生素务必在医生指导下使用。预防胜于治疗——勤洗手、接种疫苗、均衡饮食可减少炎症发生。希望读者能摆脱“消炎药=抗生素”的误区,在健康管理中做出更明智的决策。