中医的诊疗智慧,常被概括为“理、法、方、药”的体系。面对同样的头痛、失眠或胃痛,中医师可能开出完全不同的药方——这正是“辨证施治”的精髓。一位长期胃痛的患者,可能因寒热错杂的体质被建议服用三合汤,而另一位高血压头痛者则需天麻钩藤饮平肝潜阳。这种个体化的诊疗逻辑,背后是中医对疾病动态演变和人体整体状态的深刻认知。

一、辨证施治:动态捕捉疾病本质

中医的“证”是疾病某一阶段的病理概括。以胃痛为例,西医可能统一归为胃炎,但中医会通过四诊(望、闻、问、切)区分出肝气犯胃、脾胃虚寒或湿热蕴结等不同证型。例如:

这种辨证过程如同拼图,医师需从舌苔厚薄、脉象虚实、二便状态等细节中提取关键信息。例如舌红苔黄提示热证,舌淡胖有齿痕则指向气虚湿困。

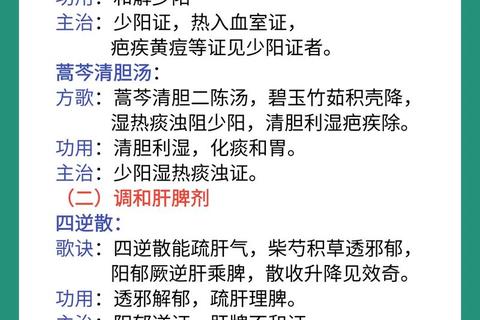

二、方剂配伍:药物的协同艺术

经典方剂的配伍遵循“君臣佐使”结构:

七情配伍理论进一步细化药物关系:

1. 相须(协同增效):石膏配知母增强清热

2. 相使(主次配合):黄芪配茯苓提升利水效果

3. 相畏(抑制毒性):半夏配生姜解毒性

4. 相反(禁忌组合):甘草反甘遂需规避

以三合汤为例,该方融合良附丸、百合汤、丹参饮三方精髓:高良姜温中散寒为君,香附理气为臣,佐以百合清肺郁、丹参活血,形成寒热并调的精密体系。

三、经典方剂的现代演绎

1. 四君子汤的变奏

基础方(人参、白术、茯苓、甘草)针对脾虚气弱,临床衍生出:

2. 银翘散的灵活应用

原方主治风热感冒,现代扩展用于:

四、用药误区与科学应对

1. 认知偏差

事实:朱砂、附子等药材有明确毒性,需严格控量

警示:同病异治案例显示,糖尿病既可用白虎汤清热,也需肾气丸温阳,取决于个体证型

2. 煎服要点

五、特殊人群用药指南

| 人群 | 注意事项 | 参考方剂 |

|-|-|--|

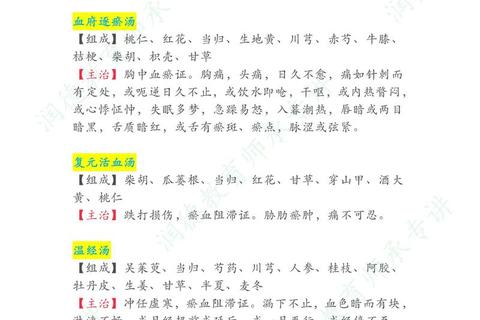

| 孕妇 | 慎用活血破血药(如桃仁、红花) | 泰山磐石饮(安胎) |

| 儿童 | 剂量减半,多用甘淡平和之品 | 保和丸(消食导滞) |

| 老年虚证 | 忌峻烈攻伐,重视脾肾双补 | 六味地黄丸合四君子汤 |

行动建议

1. 症状初起可记录舌象、二便等变化,为辨证提供依据

2. 选择正规医疗机构,避免网络偏方陷阱

3. 服用中药期间忌食浓茶、萝卜(解药)及辛辣(助热)

4. 慢性病患者建议每3个月复诊调方,防止药证偏离

中医诊疗体系如同精密导航,需要医师在动态辨证与静态方剂间找到最佳路径。理解这些底层逻辑,有助于患者更科学地参与健康管理,实现真正的“治未病”。