新生儿心脏听诊时发现杂音,往往是家长焦虑的源头。这种声音可能是正常血流变化的信号,也可能是心脏结构异常的警示。理解杂音的成因、学会科学应对,是每个家庭需要掌握的健康知识。

一、新生儿心脏杂音的真相:生理性与病理性之分

心脏杂音是血液流经心脏或血管时产生湍流引发的声音,类似吹哨声或呼呼声。约10%-30%的新生儿在出生后早期会被发现心脏杂音,但仅有1%左右最终确诊为先天性心脏病。

1. 生理性杂音:心脏的“无害音”

生理性杂音与心脏结构无关,是血流动力学变化引起的暂时现象。常见原因包括:

这类杂音通常呈现以下特征:

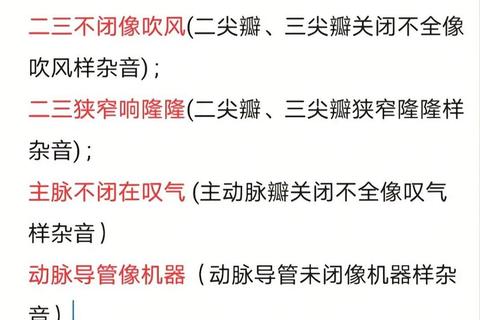

2. 病理性杂音:先天性缺陷的预警

病理性杂音多与心脏结构异常相关,如室间隔缺损、动脉导管未闭等。其特点包括:

二、先天性心脏缺陷的隐匿信号

先天性心脏病患儿中,约50%在出生后1周内出现杂音,但需结合其他症状综合判断:

高危因素需警惕

三、诊断路径:从听诊到精准筛查

1. 初筛阶段

医生通过分级评估杂音特性:

2. 影像学确诊

3. 新生儿筛查双指标

我国推行的“心脏杂音听诊+经皮血氧饱和度检测”方案,可筛查92%的重症先心病

四、治疗策略:从观察到手术干预

生理性杂音:无需治疗,定期随访即可

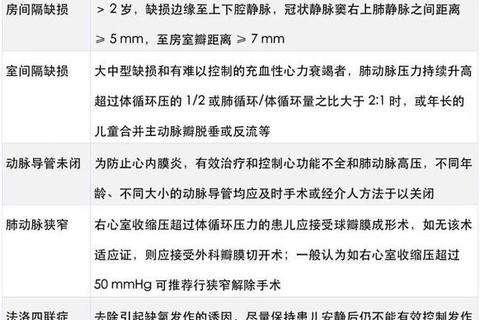

先天性心脏病管理

| 类型 | 处理方案 | 典型案例 |

||-|-|

| 小型缺损 | 观察自愈 | 5mm以下室间隔缺损 |

| 中重度缺陷 | 介入/手术 | 动脉导管未闭封堵术 |

| 复杂畸形 | 分期手术 | 法洛四联症根治术 |

家庭护理要点

五、预防视角:孕期健康管理

1. 妊娠期防护

2. 产后筛查

所有新生儿建议在出生72小时内完成心脏杂音和血氧饱和度筛查

给家长的实用建议

1. 理性看待检查结果:40%足月儿和80%早产儿存在卵圆孔未闭,多数在1岁前闭合

2. 观察记录要点:喂养时长、唇色变化、体重曲线

3. 就医时机:杂音持续6个月未消失,或出现手指杵状膨大

通过科学的认知和系统的筛查,95%以上的心脏问题可获得有效干预。家长既要保持警惕,也需避免过度焦虑,与医生共同守护孩子的心脏健康。