蒲地蓝消炎片作为一款清热解毒的中成药,常被用于治疗咽炎、扁桃体炎等感染性疾病。但近年来,关于其是否伤胃、副作用风险等问题的讨论逐渐增多。国家药监局曾在2018年对蒲地蓝的说明书进行修订,明确增加了胃肠道不良反应和特殊人群的用药警示。本文将从科学角度解析其潜在风险,并提供实用建议。

一、伤胃的机制与症状表现

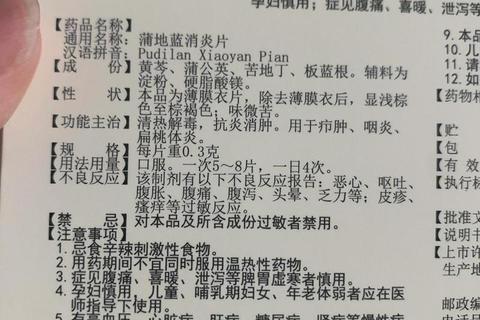

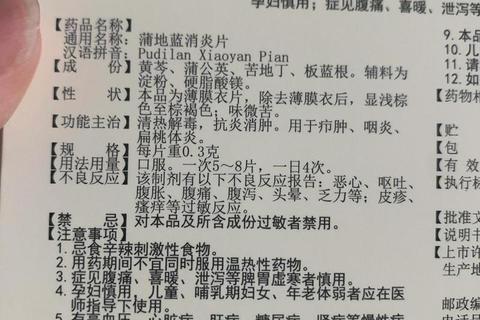

蒲地蓝消炎片的主要成分包括蒲公英、黄芩、板蓝根等苦寒中药材。其中,蒲公英含有菊苣酸等活性成分,过量服用可能刺激胃黏膜;黄芩中的黄芩苷则可能抑制胃酸分泌,影响消化功能。

临床观察发现,约15%-20%的患者服药后会出现腹胀、腹泻、胃痛等胃肠不适,尤其在空腹或剂量过大时更明显。例如,一名慢性胃炎患者自述服药后出现持续胃部灼烧感,停药后症状缓解。

需要警惕的是,长期使用可能加重脾胃虚寒体质,表现为腹痛喜暖、食欲减退、大便溏稀。这类人群需结合中医体质辨识调整用药。

二、三类人群的用药风险分级

1. 普通成年人

2. 特殊生理阶段人群

3. 慢性病患者

三、四步应对策略

症状初现时的家庭处理

就医指征

出现以下情况需24小时内就诊:

药物联用禁忌

饮食调整建议

服药期间需执行“三少一多”原则:

四、国家药监局修订说明书的启示

2018年说明书修订新增了“恶心、呕吐、腹胀”等9类不良反应,并将孕妇从“慎用”调整为“禁用”(仅限处方药)。这一变化提示:

1. 破除“中成药无害”误区:即使成分天然,仍需遵循剂量和疗程限制。

2. 个体化用药的必要性:建议首次用药前进行过敏原筛查(如蒲公英IgE检测)。

蒲地蓝消炎片的疗效与风险并存,正确使用需平衡“清热解毒”与“护胃养正”的关系。普通患者可参考“3天观察法”:若症状未缓解或出现不适,及时转用其他治疗方案。健康管理的核心在于理性认知药物特性,而非盲目依赖某一种“神药”。