合理规划阿莫西林的用药间隔是确保疗效、降低副作用的关键。作为临床最常用的抗生素之一,其代谢特性和药效持续时间直接影响治疗方案。以下从科学原理、适用人群及特殊场景三个维度,系统解析用药间隔的制定逻辑。

一、时间间隔的医学依据

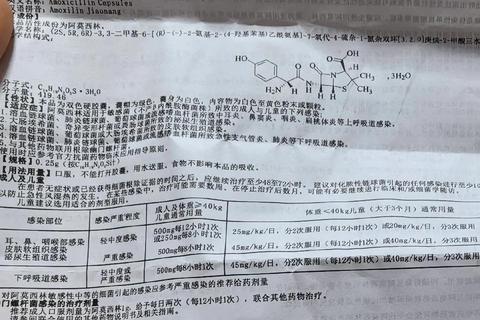

阿莫西林属于时间依赖性抗生素,其杀菌效果与体内药物浓度超过最低抑菌浓度(MIC)的时间相关。药代动力学数据显示,口服后1-2小时达到血药浓度峰值,半衰期约1-1.3小时,6小时内约60%药物经肾脏排出。这意味着每6-8小时给药一次,可维持有效血药浓度覆盖致病菌繁殖周期,避免浓度波动过大导致治疗失败或耐药性。

缩短用药间隔的危害体现在两方面:一是过量药物蓄积增加肝肾代谢负担,可能引发恶心、腹泻甚至假膜性肠炎;二是破坏血药浓度稳定性,加速耐药菌株形成。临床案例显示,部分患者因自行缩短至3小时用药,出现皮疹加重和肝功能异常。

二、差异化用药方案

1. 健康成人与青少年

适用于上呼吸道感染、皮肤软组织感染等轻中度感染。例如咽炎患者早8点、下午2点、晚8点分次服用,确保全天有效抑菌。

2. 儿童及婴幼儿

3. 肾功能不全患者

临床研究证实,肾功能不全者半衰期可延长至7小时,随意用药可能导致神经毒性。

4. 孕妇及哺乳期女性

三、特殊场景应对策略

1. 漏服补救措施

2. 与食物相互作用

3. 合并用药禁忌

四、不良反应预警系统

1. 过敏反应三级处理

需注意,青霉素过敏史者禁用,首次用药前必须皮试。

2. 消化系统保护

五、公众认知误区纠正

1. “症状消失即停药”:

细菌清除需要完整周期,过早停药易导致复发。建议体温正常后持续用药72小时。

2. “感冒就用阿莫西林”:

90%感冒由病毒引起,盲目使用可能引发耐药性。仅当出现黄脓痰、持续高热等细菌感染指征时适用。

3. “儿童减量即可”:

除调整剂量外,婴幼儿需选择颗粒剂型精确分装,片剂碾碎可能破坏肠溶包膜。

科学用药需综合考虑个体代谢差异与疾病特征。建议患者使用分装药盒管理每日剂量,并通过手机应用设置用药提醒。如出现皮肤瘙痒、呼吸困难或持续腹泻,应立即启动应急预案并联系主治医生。通过精准的用药间隔控制,可在最小化风险的同时最大化治疗效果。