维生素D与钙的协同补充是维护骨骼健康的常见方式,但不当使用可能引发一系列健康风险。许多人因担心缺钙而长期服用维D钙软胶囊,却忽略了过量可能带来的危害。本文从科学角度解析这类补充剂的潜在副作用,并提供实用应对建议。

一、高钙血症:隐匿但危险的代谢失衡

症状与危害

高钙血症早期可能仅表现为乏力、食欲减退或便秘,易被误认为疲劳或消化不良。当血钙浓度超过12 mg/dL时,可能出现呕吐、肌肉疼痛、意识模糊甚至心律失常。长期未控制的高钙血症可导致肾钙盐沉积、血管钙化,严重时引发急性肾衰竭或昏迷。

高风险人群

实验室诊断标准

血钙>10.5 mg/dL即提示异常,需结合25-羟基维生素D(>100 ng/mL)、甲状旁腺激素(PTH)等指标综合判断。

二、肾结石:尿钙超标的沉默威胁

形成机制

维生素D促进肠道钙吸收,当摄入过量时,肾脏排泄负荷加重,尿钙浓度超过溶解度阈值(男性>300 mg/天,女性>250 mg/天),草酸钙结晶风险显著增加。研究显示,高尿钙人群补充维生素D后,结石发生率增加2.3倍。

典型症状

突发性腰部绞痛、血尿是主要表现,但约15%患者无症状,仅在体检中发现结石。儿童患者可能出现排尿哭闹、反复尿路感染等非典型症状。

预防策略

三、胃肠不适:最普遍的不良反应

发生机制

碳酸钙与胃酸反应产生二氧化碳,引发腹胀;未被吸收的钙盐在肠道内形成不溶性复合物,导致便秘。液体钙虽吸收率较高,但快速释放可能刺激胃黏膜。

特殊人群差异

缓解措施

四、风险防控的黄金法则

1. 精准剂量控制

2. 动态监测体系

3. 特殊场景应对

五、不同人群的补充策略

| 人群特征 | 维生素D建议量 | 钙剂选择要点 | 监测频率 |

|-||--|-|

| 健康成人(30-50岁) | 800-1000 IU/天 | 优先食补,必要时选碳酸钙 | 每年1次血检 |

| 绝经后女性 | 1000-2000 IU/天 | 搭配维生素K2防止血管钙化 | 每6个月检测骨密度 |

| 慢性肾病患者 | 需检测1,25-二羟维生素D | 禁用普通钙剂,选用碳酸镧等磷结合剂 | 每月复查血磷/钙 |

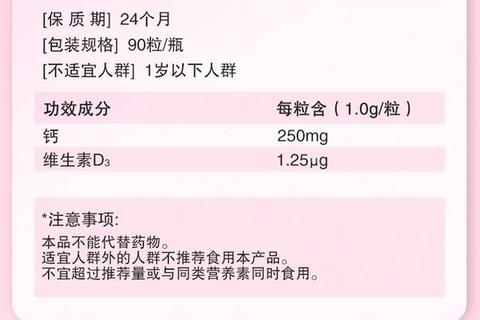

| 婴幼儿(0-3岁) | 400 IU/天 | 液态滴剂,避免与铁剂同服 | 每3个月儿保评估 |

合理补充维生素D和钙需要基于个体代谢特点的动态平衡。当出现手指麻木、持续口渴或夜尿增多等警示信号时,应及时就医排查风险。记住:营养补充不是"越多越好",科学监测比盲目进补更重要。