避孕措施的可靠性始终是育龄人群关注的焦点。近年来,长效避孕针因其便捷性和高效性逐渐走入大众视野,但关于其有效时长、适用人群及潜在风险仍存在诸多认知误区。许多女性在咨询时会提出"能否一针管五年"的疑问,实际上不同制剂的保护期差异显著,需要结合个体生理特征进行科学选择。

一、避孕针作用机理与类型划分

避孕针通过外源性激素调节女性生殖系统,主要作用包括抑制排卵、改变宫颈黏液性质阻碍穿透、抑制子宫内膜发育防止着床。根据药物配方可分为两类:

1. 雌孕激素复合制剂

2. 单纯孕激素制剂

二、有效期核心数据解析

临床数据显示,正确使用避孕针的年失败率低于1%,但实际保护时长受三类因素影响:

1. 药物类型差异

2. 个体代谢差异

3. 注射规范性

三、特殊人群使用指南

1. 产后哺乳女性

2. 围绝经期女性

3. 医疗禁忌症

四、副作用管理与应对策略

约30%使用者会出现月经模式改变,具体处理方案如下:

| 症状类型 | 发生概率 | 处理建议 |

||||

| 突破性出血 | 45% | 加服炔雌醇0.005mg/日×10天 |

| 闭经(>90天) | 20% | 排除妊娠后,肌注黄体酮20mg/日×3天 |

| 体重增加>5% | 15% | 调整膳食结构+每周150分钟有氧运动 |

需立即就医的情况包括:单侧下腹剧痛(警惕异位妊娠)、黄疸出现(肝功能损伤信号)、注射部位化脓感染。

五、横向对比其他长效避孕方式

1. 皮下埋植剂

2. 含铜宫内节育器

3. 复方口服避孕药

六、临床使用实践建议

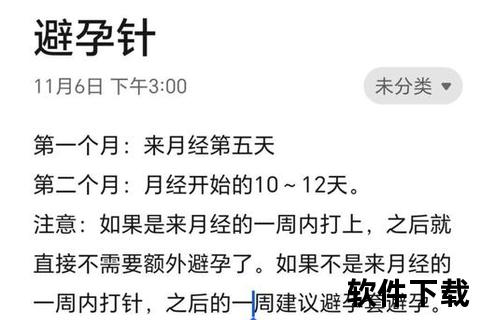

1. 初次注射准备

2. 长期随访计划

3. 终止方案选择

对于普通消费者而言,长效避孕针在便利性与健康风险间需要谨慎权衡。建议在使用前完成个性化避孕咨询(Personalized Contraceptive Counseling),通过FRS生殖风险评估量表综合判断适宜性。医疗从业者需特别关注患者的代谢变化,建立动态健康档案以实现精准管理。