新生儿听力异常是影响儿童语言和认知发育的重要健康问题,若未能早期识别和干预,可能导致终身语言障碍。据统计,我国每年新增约2.3万听力障碍新生儿,而3岁前是语言发育的黄金窗口期,错过这一时期即使恢复听力,语言功能也难以完全补偿。本文结合临床指南和家庭观察要点,为家长提供系统性指导。

一、听力异常的早期信号:月龄对照观察

新生儿听力损失可能表现为对声音反应的延迟或缺失,家长可通过以下行为观察初步判断(图1):

1. 0-3个月:

(典型异常案例:宝宝在突发鞭炮声中仍安睡,无任何肢体反应)

2. 4-6个月:

3. 7-12个月:

4. 1-2岁:

二、听力损失的高危因素与病因解析

(一)先天性因素

1. 遗传性耳聋:占先天性听力损失的60%,常见于GJB2、SLC26A4等基因突变。

2. 孕期感染:巨细胞病毒、风疹病毒等可损伤胎儿听觉神经。

3. 耳毒性药物暴露:孕妇使用氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素)或儿童期使用利尿剂。

(二)后天性因素

1. 围产期损伤:早产(<34周)、低体重(<1500g)、重度黄疸需换血治疗。

2. 感染性疾病:细菌性脑膜炎、反复中耳炎。

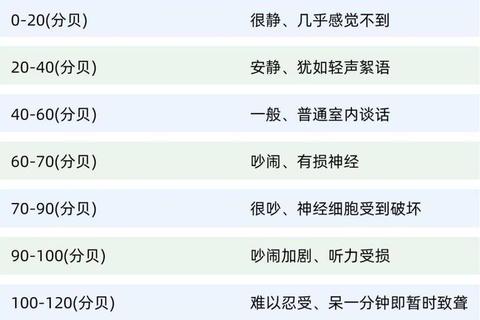

3. 环境暴露:长期接触85分贝以上噪音(如高音量玩具)。

三、诊断流程:科学筛查与精准评估

(一)三级筛查体系

1. 初筛:出生后2-3天通过耳声发射(OAE)检测耳蜗功能,10分钟无创完成。

2. 复筛:42天龄未通过初筛者,采用自动听性脑干反应(AABR)评估神经传导通路。

3. 确诊:3月龄前转诊至听力中心,进行诊断性ABR、声导抗等多维度检查。

(二)特殊人群注意事项

四、干预策略:分阶段治疗与康复

(一)医学干预

1. 传导性耳聋:

2. 感音神经性耳聋:

(二)家庭康复要点

五、预防与家庭自测指南

1. 孕期预防:

2. 家庭听力自测(图2):

3. 紧急就医指征:

新生儿听力问题并非“长大自愈”,早期发现需依靠“科学筛查+家庭观察”双轨并行。建议所有新生儿在出生后1个月内完成初筛,高危儿建立终身听力档案。记住:6月龄前干预,是让孩子重返有声世界的关键窗口。