肝胆系统疾病如胆囊炎、胆管炎等常伴随胆汁淤积、炎症反应和代谢紊乱,患者常出现右上腹疼痛、口苦、黄疸等症状。传统中药中的消炎利胆类药物凭借天然成分的协同作用,成为临床治疗的重要选择。本文从天然成分的药理机制出发,解析其如何通过多靶点调节肝胆功能,并为不同人群提供科学用药建议。

一、天然成分的“黄金三角”:穿心莲、溪黄草与苦木

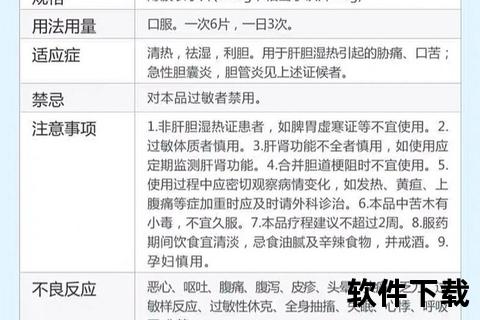

消炎利胆类药物的核心成分通常由三种植物组成:穿心莲、溪黄草和苦木(图1)。这三者形成的“黄金三角”具有明确的协同作用:

1. 穿心莲:作为“解毒主力”,其活性成分穿心莲内酯能直接抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6)的释放,并通过激活Nrf2信号通路增强肝脏抗氧化能力。实验显示,穿心莲内酯可使肝细胞中谷胱甘肽(GSH)含量提升40%,显著降低氧化应激标志物MDA水平。

2. 溪黄草:扮演“胆汁调节者”角色,其黄酮类化合物能促进胆汁酸分泌,降低胆汁黏稠度。临床数据显示,溪黄草提取物可使胆道梗阻患者的胆汁流量增加30%-50%,并加速胆红素排泄。

3. 苦木:作为“辅助清道夫”,虽有一定毒性,但其生物碱成分可抑制胆道致病菌(如大肠杆菌)的生长,同时增强穿心莲的抗炎效果。

![肝胆系统结构及药物作用位点示意图]

图1:消炎利胆药物成分在肝胆系统的协同作用位点

二、协同作用机制:从分子层面到器官功能

(一)抗炎与抗氧化双重防护

穿心莲内酯通过抑制NF-κB通路减少炎症介质释放,而溪黄草中的槲皮素可清除自由基,两者联合使用可使肝细胞损伤标志物ALT/AST水平下降50%以上。动物实验表明,联合用药组的小鼠肝脏组织病理学评分比单用穿心莲组改善更显著。

(二)胆汁代谢动态平衡

溪黄草促进胆汁分泌的穿心莲通过上调ABCB11基因表达增强胆汁酸外排,避免肝内蓄积。这一机制对胆汁淤积性肝损伤患者尤为重要。临床案例显示,联合用药3天后,患者血清总胆红素(TBIL)平均下降30%。

(三)毒性成分的“安全阀”

苦木虽含苦木碱等潜在毒性成分,但在配方中占比通常低于5%,且穿心莲的解毒作用可中和其毒性。研究显示,三药配伍后的LD50(半数致死量)比单用苦木提高8倍,安全性显著增强。

三、适用人群与风险管控

(一)推荐使用场景

(二)特殊人群注意事项

| 人群 | 用药建议 |

|-|--|

| 孕妇 | 穿心莲可能刺激子宫收缩,妊娠早期禁用,中晚期需医师评估 |

| 糖尿病患者 | 选择无糖衣片剂型,避免辅料中的蔗糖影响血糖 |

| 肝功能不全 | 苦木代谢可能加重负担,建议剂量减半并监测ALT/AST |

(三)家庭应急处理

若服药后出现皮疹或呼吸困难,立即停用并口服抗组胺药(如氯雷他定)。右上腹疼痛持续超过6小时或伴高热(>39℃),需急诊排除胆囊穿孔。

四、中西医结合治疗策略

1. 药物联用方案:

2. 膳食调理:

五、研究前沿与未来方向

最新研究发现,穿心莲内酯衍生物(AND-7)对胆管癌细胞有选择性抑制作用,未来或开发靶向治疗药物。基因检测技术也可指导个体化用药,例如CYP3A4酶活性低下者需调整溪黄草剂量。

天然消炎利胆药物通过多成分、多靶点的协同作用,为肝胆疾病提供了独特的治疗优势。患者在使用时需遵循“短期、间断、监测”原则,特殊人群更应重视个体化用药方案。当出现持续性疼痛或黄疸加重时,及时就医仍是保障治疗效果的关键。