急性乳腺炎是哺乳期女性最常见的疾病之一,尤其在产后3-4周高发。许多患者因红肿热痛、发热等症状陷入焦虑,既担心用药影响哺乳,又害怕延误治疗引发脓肿。本文结合最新临床指南和循证医学证据,系统解析药物治疗策略及关键注意事项,帮助患者科学应对。

一、急性乳腺炎的病因与症状特征

急性乳腺炎的本质是乳汁淤积合并细菌感染。当皲裂、哺乳间隔过长或婴儿含乳姿势错误时,细菌(如金黄色葡萄球菌)可通过破损皮肤侵入乳腺组织,引发局部炎症反应。典型症状包括:

需注意的是,若硬块持续3天未消或出现波动感,可能已发展为乳腺脓肿,需立即就医。

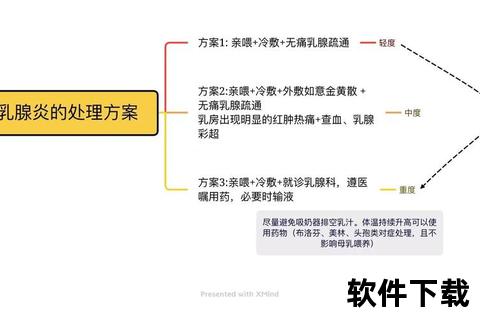

二、药物治疗策略的科学选择

(一)抗生素的使用原则与推荐方案

抗生素是细菌性乳腺炎的核心治疗手段,但需严格把握使用指征:

1. 适用条件:体温>38.5℃、血象显著升高、局部红肿明显或保守治疗24-48小时无效。

2. 药物选择:

3. 疗程管理:通常需连续用药10-14天,即使症状缓解也不可自行停药,避免耐药性。

(二)辅助用药与局部治疗

1. 非甾体抗炎药:布洛芬或对乙酰氨基酚可缓解疼痛和发热,不影响哺乳。

2. 局部湿敷:

3. 中药外敷:如意金黄散(蜂蜜调敷)可辅助消肿,但需避开且警惕过敏。

(三)哺乳期用药的特殊考量

哺乳期用药需遵循“最小有效剂量、最短疗程”原则:

三、关键注意事项与误区规避

1. 避免盲目使用抗生素:

2. 正确排乳方法:

3. 饮食与生活习惯:

四、预防措施与就医信号

1. 日常预防三要素:

2. 需紧急就医的情况:

急性乳腺炎的治疗需兼顾疗效与哺乳安全。患者应避免因恐惧药物而延误治疗,也不可滥用抗生素。掌握科学的自我护理方法(如正确冷热敷、排乳技巧),结合医疗干预,95%以上的病例可在早期得到控制。当症状持续或加重时,务必及时寻求专科医生帮助,通过超声检查明确病情进展,制定个体化治疗方案。