药物安全是疾病治疗中不可忽视的环节,正确认识药物副作用并科学应对,能帮助患者减少风险、提升疗效。

警惕“眩晕救星”背后的风险信号

2024年,一名50多岁的教师因长期服用甲磺酸倍他司汀片缓解头晕,最终因胃痛就医,发现药物对胃黏膜的刺激风险。这一案例揭示了患者对药物副作用认知的不足。作为眩晕治疗的常用药,甲磺酸倍他司汀片虽能有效改善脑供血不足、梅尼埃病等引发的头晕,但其潜在的副作用和禁忌症需引起警惕。

一、科学解析:甲磺酸倍他司汀片的作用与风险

1. 核心作用机制

该药通过激活组胺H1受体、拮抗H3受体,发挥以下作用:

2. 常见副作用分类及发生率

基于临床数据,副作用发生率约为1.15%,可分为三类:

| 类别 | 具体表现 | 应对建议 |

||||

| 消化系统 | 恶心(最常见)、呕吐、胃痛、腹泻,严重者引发消化道溃疡 | 饭后服用,监测胃部症状 |

| 神经系统 | 头痛、嗜睡、疲劳,偶见视力模糊 | 避免驾驶或操作精密仪器 |

| 过敏反应 | 皮疹、瘙痒,极少数出现喉头水肿、呼吸困难 | 立即停药并急诊就医 |

3. 高危人群与禁忌症

以下人群需严格遵医嘱调整用药:

二、安全用药的五大关键策略

1. 识别“危险信号”,及时干预

2. 调整用药习惯,降低风险

3. 药物联用的“雷区”与“保护伞”

4. 特殊人群的个体化方案

5. 生活干预的辅助作用

三、常见疑问深度解答

Q1:症状消失后能否立即停药?

建议逐渐减量,避免前庭功能代偿不全引发复发。例如从12mg/次减至6mg/次,维持1周。

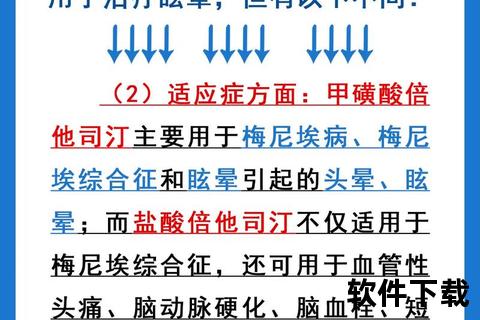

Q2:与其他眩晕药有何区别?

相比盐酸倍他司汀,甲磺酸制剂血脑屏障穿透性更强,但胃刺激风险略高。

Q3:如何判断药物是否起效?

有效指标包括:头晕发作频率减少50%以上、日常活动能力改善。

建立“医患共治”的安全用药链

甲磺酸倍他司汀片如同一把双刃剑,科学使用需医患协同:患者应记录用药反应日记,医生需动态评估风险收益比。当出现异常症状时,及时沟通调整方案,方能最大化治疗效果。

(本文参考临床指南、药物说明书及多中心研究数据,具体用药请以医嘱为准)

参考文献: