母乳是婴儿最天然的营养来源,但许多妈妈因工作、外出或特殊情况需要提前储存乳汁,常温保存的时长和安全性成为关注的焦点。科学储存不仅关乎母乳的营养保留,更直接影响宝宝的健康。以下从关键因素、操作规范及特殊场景应对等方面,全面解析母乳常温保存的安全边界。

一、母乳常温保存的核心影响因素

母乳的抗菌特性使其在常温下有一定稳定性,但保存时间受温度、乳汁类型及环境洁净度三重因素制约。

1. 温度与时间的动态关系

25℃以下环境:成熟母乳最多可保存6小时,但若温度波动(如夏季室内未开空调),建议缩短至4小时内使用。

19-22℃区间:安全窗口延长至10小时,适合春秋季室内阴凉处存放。

超过30℃高温:保存时间骤减至1-2小时,需优先考虑冷藏或冰袋保存。

初乳的特殊性:产后6天内的初乳因免疫成分更丰富,在27-32℃下可保存12小时。

2. 乳汁分层与变质的识别

储存后乳汁分离为乳脂层和乳清层属正常现象,轻摇即可混合。若出现以下情况则需丢弃:

气味异常:酸腐味或刺鼻异味。

质地变化:粘稠、结块或颜色异常(如灰绿色)。

3. 操作卫生的关键作用

挤奶前未彻底清洁手部或容器,可能引入细菌导致变质加速。研究表明,手部污染可使乳汁细菌量在2小时内超标。

二、科学储存的标准化操作流程

1. 容器选择与预处理

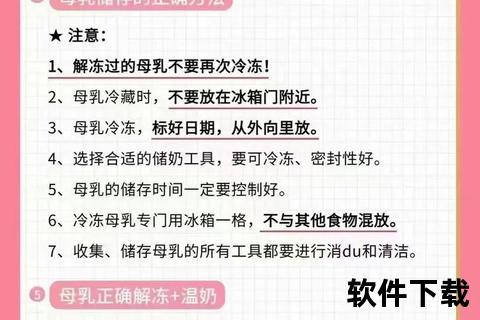

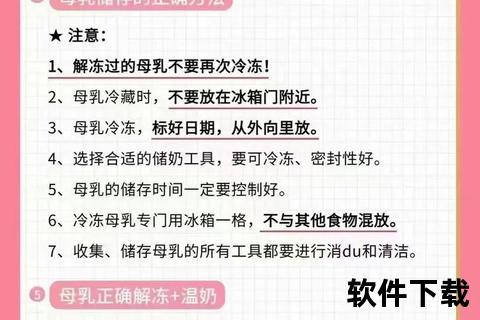

材质优先级:食品级PP塑料储奶袋>硬质塑料瓶>玻璃瓶(后者易碎且可能吸附活性成分)。

容量控制:每袋储存60-120ml,避免反复解冻造成浪费。

密封要求:储奶袋需排出顶部空气,留出1-2cm膨胀空间。

2. 标记与管理规范

双标签制度:注明挤奶时间、日期及当日饮食(如服用药物需特别标注)。

先进先出原则:按日期顺序使用,优先消耗较早储存的乳汁。

3. 应急场景处理方案

短途外出:使用保温袋+冰晶盒组合,4小时内温度可维持在15℃以下。

无冷藏条件:将储奶瓶浸入冷水容器,每2小时更换一次冷水,最长保存9小时。

三、高风险场景与特殊人群注意事项

1. 早产儿/患病婴儿的严格标准

早产儿免疫系统未发育完全,常温保存时间需缩短至推荐值的50%。例如25℃环境下,保存时间不超过3小时。

2. 职场妈妈的背奶策略

办公室临时储存:选择带独立冷藏格的小冰箱,避免与食物混放。

通勤防护:使用医用级冰包,到家后立即转移至冷藏室。

3. 解冻与复温的禁忌

禁止微波加热:局部过热破坏营养成分,可能烫伤婴儿口腔。

二次冷冻风险:解冻后未喝完的乳汁需在1小时内丢弃,不可重复冷冻。

四、权威机构建议与争议点辨析

1. 国际指南差异对比

母乳喂养医学会(ABM):强调4小时为25℃下安全上限。

美国疾控中心(CDC):允许洁净环境中延长至6小时。

2. 常见误区澄清

“冷藏后再常温放置”:已冷藏的乳汁取出后需在1小时内使用,不可再次常温存放。

“添加果汁延长保质期”:混合其他液体会加速细菌繁殖,增加婴儿腹泻风险。

五、行动建议与资源指引

1. 家庭自查工具包

便携式红外测温仪:实时监控储存环境温度。

酸碱试纸:检测乳汁pH值(正常范围6.7-7.4)。

2. 就医指征判断

若婴儿饮用储存母乳后出现持续呕吐、腹泻或皮疹,需立即停用并就医,保留剩余乳汁供检测。

3. 延伸学习资源

国际母乳会(LLLI)《母乳储存指南》中文版。

医院母乳库提供的免费消毒储奶瓶服务。

母乳储存是科学与经验的结合,掌握核心原则可最大限度保留营养活性。建议妈妈们根据自身场景灵活调整,建立个性化管理方案,必要时咨询专业哺乳顾问。每一次谨慎操作,都是对宝宝健康未来的投资。

相关文章:

文章已关闭评论!