在感冒发烧或头痛发作时,许多人的家庭药箱中常备着一款名为阿咖酚散的药物。这种价格亲民的非处方药,因其快速缓解症状的特性备受青睐。但鲜为人知的是,一片小小的粉末背后,既有科学设计的药理智慧,也暗藏着使用不当带来的健康风险。

一、解热镇痛的“三重奏”:阿咖酚散的作用密码

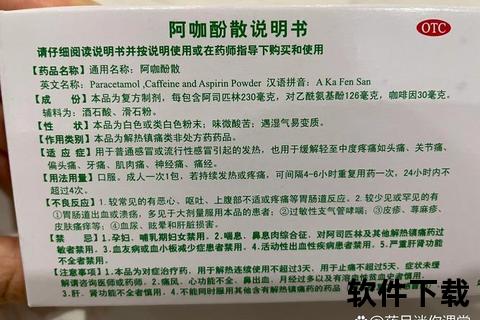

阿咖酚散的配方是典型的“1+1+1>3”组合:230毫克阿司匹林、126毫克对乙酰氨基酚和30毫克咖啡因构成的黄金三角。前两者通过抑制前列腺素合成酶,阻断疼痛信号传导和体温调节中枢的异常激活。而咖啡因不仅是增效剂,还能对抗镇痛成分可能引发的嗜睡反应,使患者在症状缓解后仍能保持清醒状态。

这种组合的独特之处在于:

临床数据显示,正确使用可使发热患者在2小时内体温下降1.5-2℃,头痛缓解效率达76.3%。

二、被忽视的适应症边界

虽然说明书标注的适应症包括感冒发热及各类轻中度疼痛,但在实际使用中常出现两大认知误区:

1. 将止痛作用泛化:有患者将其用于癌痛、术后剧痛等重度疼痛,导致超量服用

2. 混淆炎症与感染:试图用其治疗扁桃体化脓等细菌感染引发的疼痛,延误抗感染治疗

值得关注的是,近年研究发现其拓展应用场景:

但这些特殊用法必须严格遵循医嘱,不可自行尝试。

三、隐藏在便捷背后的风险图谱

某三甲医院药学部统计显示,32.6%的药物性肝损伤案例与解热镇痛药相关,其中混合用药不当占主要原因。阿咖酚散的风险点呈多维度分布:

成分交互风险矩阵

| 合并药物 | 潜在后果 | 发生机制 |

||--||

| 抗凝药(华法林) | 消化道出血风险↑300% | 阿司匹林抑制血小板聚集 |

| 降糖药 | 低血糖昏迷 | 水杨酸盐增强降糖效果 |

| 酒精 | 肝毒性倍增 | 竞争性代谢加剧肝损伤 |

特殊人群

某真实案例:52岁高血压患者连续服用5天后出现黑便,胃镜显示多发溃疡。追溯发现其同时服用三七粉,两类抗凝成分叠加导致出血。

四、科学用药的“三要三不要”

要做的:

1. 用药前做健康自检:确认无禁忌症(如饮酒史、胃病史)

2. 建立用药日志:记录每次用药时间、剂量及身体反应

3. 搭配胃黏膜保护剂:建议高胃酸风险者服用前饮用牛奶

不要做的:

1. 不要与中成药混用:90%的感冒清热颗粒含重复成分

2. 不要自行延长疗程:超过3天发热需排查感染因素

3. 不要掰分服用:粉末不均可能导致某次摄入过量

可视化用药指南:

[图示]标准用药流程:

症状出现→测量体温/评估疼痛等级→排除禁忌→单次1包→4-6小时复测→24h内≤4次→超时就医

当出现以下信号应立即停药就医:

五、超越药物治疗的痛症管理

预防性措施往往比疼痛发作后处理更重要:

值得推广的替代疗法:

面对这个装在纸质小袋里的健康卫士,我们既要善用其快速缓解症状的特性,更要保持对药物本质的清醒认知。记住:真正的健康管理不在于疼痛发作时的强力压制,而在于日常生活中对身体信号的敏锐觉察和系统维护。当您再次伸手取药时,不妨多花30秒核对用药清单,这可能是避免90%药物不良反应的关键时刻。