消炎药是家庭药箱中的常备药物,但许多人对其认知仍停留在“杀菌”“退烧”等模糊概念中。事实上,消炎药的选择与使用需要科学依据,错误用药不仅延误病情,还可能引发耐药性、肝肾损伤等严重后果。本文将从炎症的本质出发,解析不同消炎药的作用机制,并针对儿童、孕妇等特殊人群提供安全用药建议。

一、炎症的本质与消炎药分类误区

炎症是机体对损伤或感染的自然防御反应,表现为红肿、疼痛、发热等症状。但并非所有炎症都需要用“消炎药”治疗。根据病因,炎症可分为两类:

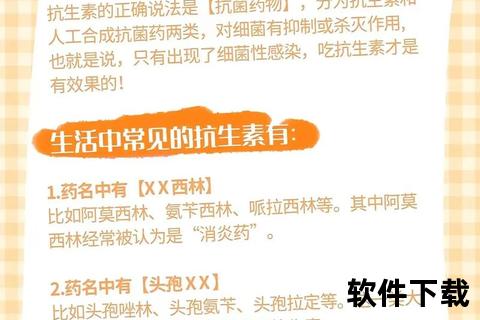

1. 感染性炎症:由细菌、病毒、真菌等病原体引起,如肺炎、尿路感染。需使用抗菌药物(如抗生素)或抗病物。

2. 非感染性炎症:如关节炎、过敏反应,需使用抑制炎症因子的药物(如布洛芬、激素类药物)。

常见误区:

二、六大类消炎药的对比与适用场景

1. 抗生素类(抗菌药)

2. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

3. 糖皮质激素类

4. 中成药消炎制剂

三、特殊人群用药安全指南

1. 儿童

2. 孕妇

3. 老年人

四、家庭用药的“四要四不要”

四要:

1. 要对症:细菌感染用抗生素,关节疼痛用NSAIDs。

2. 要完整疗程:抗生素需用足疗程(通常5-7天),避免耐药性。

3. 要监测副作用:服用NSAIDs后出现黑便或腹痛,立即停药并就医。

4. 要记录用药史:过敏药物(如青霉素)需明确标注。

四不要:

1. 不要混用同类药物:如布洛芬与对乙酰氨基酚交替使用可能加重肝肾负担。

2. 不要盲目预防用药:抗生素无法预防新冠或流感。

3. 不要依赖静脉输液:轻症感染优先口服药物,减少耐药风险。

4. 不要迷信“高级抗生素”:如碳青霉烯类(亚胺培南)仅用于重症感染。

五、何时必须就医?警惕三大危险信号

1. 发热超过3天:伴寒战、意识模糊,可能提示脓毒症。

2. 局部红肿扩散:如丹毒从腿部蔓延至腹部,需警惕坏死性筋膜炎。

3. 反复发作的炎症:如尿路感染每年超过3次,需排查泌尿系统结构异常。

消炎药≠万能药,科学认知是关键

选择消炎药需“三看”:看病因(细菌、病毒或非感染性)、看药物特性(抗菌谱、副作用)、看个体差异(年龄、基础疾病)。家庭药箱中建议常备对乙酰氨基酚、生理盐水喷雾(清洁伤口)等基础药物,而抗生素需凭处方购买,避免囤积。当症状持续或加重时,及时就医远比自行用药更安全。