新生儿肠绞痛是许多家长在育儿初期遇到的棘手问题。这种功能性胃肠紊乱并非器质性疾病,却让约20%的婴儿在出生后前4个月经历剧烈哭闹与腹部不适。数据显示,这类症状通常在傍晚至夜间加重,平均每天持续1-3小时,其发作强度常让新手父母手足无措。随着对婴幼儿消化系统发育规律的深入研究,医学界已形成系统的护理策略,帮助家庭平稳渡过这一特殊阶段。

一、症状识别与诊断要点

新生儿肠绞痛具有显著特征性表现:

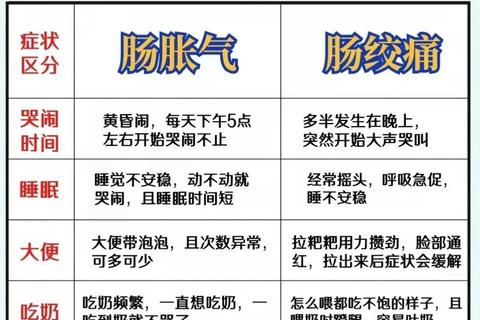

1. 突然发作性哭闹:多在喂奶后出现,哭声尖锐刺耳且难以安抚,常伴随面部潮红、握拳踢腿等痛苦表现

2. 生理性体征:腹部鼓胀发硬,双腿蜷缩至胸部,部分患儿排气或排便后症状缓解

3. 时间规律性:符合"333原则"——每天哭泣≥3小时,每周≥3天,持续≥3周,但最新罗马IV标准强调更灵活的临床判断

需与急腹症(如肠套叠)、感染性疾病鉴别。若伴随发热、血便、喷射状呕吐或腹部包块,需立即就医。

二、科学缓解策略

物理干预法

喂养优化方案

母乳喂养者需记录母亲饮食,暂时回避奶制品、十字花科蔬菜等产气食物。配方奶喂养建议选用防胀气奶瓶,喂奶时保持45°倾斜角,喂后竖抱拍嗝20分钟。引入益生菌制剂需遵医嘱,特定菌株(如罗伊氏乳杆菌DSM17938)对部分患儿有效。

三、预防性护理体系

1. 环境管理:维持室温24-26℃,湿度50%-60%,使用白噪音模拟子宫声环境

2. 日常训练:

3. 喂养监控:采用分段喂养法,每侧哺乳不超过15分钟,避免过度喂养

四、医疗介入时机

当出现以下预警信号时需及时就诊:

药物使用需严格遵循指南,西甲硅油虽可短期缓解胀气,但连续使用不宜超过14天,且可能影响脂溶性维生素吸收。最新循证医学证据表明,非药物干预对70%患儿具有显著效果。

五、特殊情景处理

夜间发作应对:

1. 启动"安抚四步法":襁褓包裹→侧卧位摇晃→持续嘘声→吸吮安抚

2. 建立昼夜节律:夜间照明控制在10勒克斯以下,避免过度刺激

家庭成员协作:制定轮班护理计划,保证看护者每日连续睡眠≥4小时。建议使用症状记录APP,精准捕捉发作规律。

理解婴幼儿消化系统的发育特性至关重要——肠神经系统需至6月龄才基本成熟。在这个过程中,家长的耐心观察与科学护理比任何药物都更有效。建立规律的"吃-玩-睡"循环,配合适度的感官刺激,能帮助85%的患儿在16周前自然缓解。记住,这不仅是婴儿的成长挑战,更是家庭养育智慧的修炼课程。