神经疾病如同一张无形的网,困扰着全球数亿人。从抑郁症、阿尔茨海默病到胶质母细胞瘤,传统治疗常因血脑屏障阻隔、药物递送效率低等问题举步维艰。但随着神经调控、精准医学和智能递药技术的突破,患者正迎来曙光。本文从科学进展与实用建议双视角,解析神经疾病治疗的创新路径。

一、神经调控:从“广谱干预”到“精准定位”

1. 电磁波改写脑回路

经颅磁刺激(TMS)通过外部磁场调节皮层神经元活动,对难治性抑郁症的缓解率达60%以上。而深部脑刺激(DBS)通过植入电极精准调控基底核区,使帕金森患者的震颤症状减少70%。最新闭环式神经调控设备甚至能实时监测脑电信号,动态调整刺激参数,实现个性化治疗。

2. 光遗传学的精准革命

科学家通过基因编辑技术,将光敏感蛋白植入特定神经元。当特定波长光线照射时,可选择性激活或抑制目标脑区,为癫痫、强迫症提供“细胞级”精准干预。

二、精准治疗:从“试错用药”到“基因导航”

1. 药物基因组学的突破

通过检测CYP2D6、SLC6A4等基因位点,可预测患者对SSRI类抗抑郁药的反应。临床数据显示,基因指导用药使治疗有效率从50%提升至75%,副作用发生率降低40%。例如携带5-HTTLPR短等位基因者,使用艾司西酞普兰更易见效。

2. AI诊疗系统的临床应用

基于10万例患者数据训练的AI模型,通过语音分析可识别抑郁症早期症状(准确率89%),并预测药物组合疗效。在临床试验中,AI辅助方案使治疗周期缩短30%。

三、药物递送:突破血脑屏障的“智能快递”

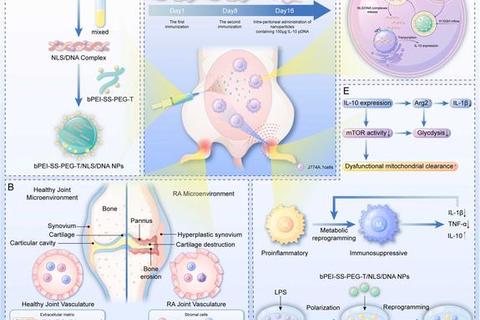

1. 纳米材料的穿透奇迹

脂质体包裹的多巴胺前药粒径控制在20-50nm时,可借助内皮细胞胞吞作用穿越血脑屏障,使帕金森病药物脑内浓度提升5倍。上海长征医院团队开发的pH响应型纳米颗粒,在肿瘤酸性微环境中自动释放化疗药物,胶质瘤抑制率提高60%。

2. 仿生递送技术的创新

利用巨噬细胞膜包裹药物,可伪装成免疫细胞穿越屏障。动物实验显示,该技术使阿尔茨海默病靶向药的脑部蓄积量增加8倍。而鼻腔给药系统通过嗅神经通路直达脑脊液,规避全身代谢,30分钟即达治疗浓度。

四、特殊人群用药指南

儿童神经疾病

• 优先选择非侵入式TMS治疗,避免DBS对发育中脑组织的影响

• 药物剂量需按体重和代谢酶活性调整,如丙戊酸钠需监测肝酶

孕产妇注意事项

• 妊娠早期禁用拉莫三嗪(致畸风险)

• 经颅直流电刺激(tDCS)可作为抑郁替代疗法

五、治疗决策树:何时该寻求专业帮助?

1. 家庭观察指标

2. 紧急就医信号

六、未来展望与日常防护

科研人员正探索“脑-肠轴”调控(如特定益生菌改善抑郁)和双靶点联合治疗(如AP-1/BACH1协同抑制胶质瘤)。建议患者:

• 定期进行认知训练(如双任务行走)

• 控制血压血糖(降低血管性痴呆风险)

• 穿戴式设备监测脑电波动,实现疾病预警

在这场对抗神经疾病的攻坚战中,每个突破都凝聚着医学、工程学、材料科学的智慧结晶。从基因检测到智能纳米机器人,治疗正从“粗放式”迈向“毫米级”精准时代。患者需建立科学认知,与医生共同制定个性化方案,让科技真正成为照亮生命的光。