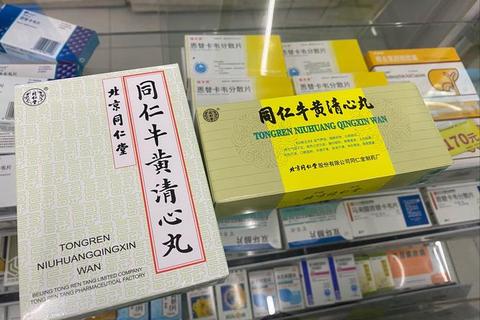

当突发头晕目眩、心烦意乱,甚至因高热或中风出现神志不清时,许多人会想到中医药中的经典名方——牛黄清心丸。这款源自宋代《太平惠民和剂局方》的中成药,历经930余年的临床验证,至今仍是应对急症与慢性病的“多面手”。但对于普通患者来说,如何正确理解它的功效、适用场景及使用禁忌,仍存在诸多困惑。本文将从科学角度解析其作用机理,并针对不同人群提供实用建议。

一、牛黄清心丸的核心功效:清心与安神的双重作用

牛黄清心丸的组方融合了29味药材,涵盖清热解毒、益气养血、化痰开窍等多类成分,形成“补泻兼施”的独特配伍。其核心功效可概括为两大方向:

1. 清热解毒,豁痰开窍

方中牛黄、黄芩、水牛角等成分能快速清除体内热毒,缓解因痰热上扰引起的急症。例如:

高热神昏:外感或内伤导致高热不退、神志模糊时,牛黄清心丸可通过抑制中枢神经兴奋性,降低体温并恢复意识。

中风急性期:痰热壅盛型中风患者出现言语不清、口眼歪斜时,其豁痰通络的作用可减轻脑水肿,促进神经功能恢复。

2. 安神定惊,调和气血

人参、茯苓、当归等药材能补益气血,缓解长期压力或体质虚弱导致的慢性症状:

焦虑失眠:现代药理研究表明,朱砂、人参皂苷可调节神经递质,改善睡眠质量。

高血压头晕:通过扩张冠状动脉、抗血栓形成,帮助稳定血压并减少眩晕发作。

二、适用症状详解:从急症到慢性病的广泛覆盖

牛黄清心丸的适应症远超出普通“清”范畴,需结合具体病因判断是否适用:

1. 急症场景

中风先兆或恢复期:突发肢体麻木、语言障碍,或恢复期痰多、头晕时,可辅助改善脑循环。

小儿高热惊厥:体温骤升引发的抽搐,可配合物理降温使用,但需严格遵儿科医生建议。

急性口腔溃疡:心火上炎导致的口舌生疮,短期服用可加速愈合。

2. 慢性病调理

神经衰弱:长期失眠、健忘者,可间断服用以调节自主神经功能。

高血压伴痰湿:头重如裹、胸闷痰多的高血压患者,可辅助降压并减少并发症。

复发性风疹:血热生风引发的皮肤瘙痒,配合外用药物可增强疗效。

三、科学使用指南:人群与禁忌

适用人群

成人:痰热体质(舌红苔黄腻)、高血压前期、中风高危人群。

儿童:需在医生指导下调整剂量,3岁以下通常用1/4丸,12岁以上可用成人量。

慎用或禁用人群

孕妇:方中含麝香、朱砂,可能引发子宫收缩或胎儿毒性,妊娠期禁用。

肝肾功能不全者:雄黄、朱砂中的重金属成分可能加重代谢负担。

过敏体质:对牛黄、冰片等成分敏感者可能出现皮疹或消化道反应。

四、急救与日常:何时用?如何用?

突发情况处理

中风疑似症状:立即就医!在等待救护车时可舌下含服半丸,但需确认患者意识清醒且无吞咽障碍。

高热惊厥:解开衣物散热,将药丸研碎后少量温水送服,同时监测体温。

日常用法

常规剂量:每日1丸(3g),饭后温水送服,急症时可增至2丸/日,连用不超过7天。

慢性调理:每月连服1周,尤其夏季心火旺盛时,可预防心脑血管事件。

五、常见误区与替代方案

1. 误区:牛黄清心丸=“清”

其作用并非单纯降火,而是通过补气血、化痰热实现整体平衡。单纯“上火”者更适合黄连上清丸等药物。

2. 替代方案

轻度焦虑:可用酸枣仁汤替代,减少重金属暴露风险。

儿童惊风:羚羊角粉冲服更安全,避免朱砂蓄积。

理性用药,防患于未然

牛黄清心丸虽功效广泛,但“是药三分毒”。日常预防痰热体质的关键在于:

饮食:少食肥甘厚味,多用莲子、百合清心。

情志:避免长期熬夜、情绪过激,可练习冥想或八段锦。

监测:40岁以上人群定期检查血脂、颈动脉斑块,及时干预中风风险。

当症状反复或加重时,务必优先就医明确诊断,避免盲目依赖中成药延误治疗。

相关文章:

文章已关闭评论!