对于新手父母而言,新生儿喂养的每一个细节都牵动人心,而“是否需要给新生儿喂水”这一问题往往充满争议。事实上,新生儿的水分需求与其喂养方式、健康状况及环境密切相关。科学的补水策略不仅能避免健康风险,还能为宝宝的成长奠定良好基础。本文将结合医学研究和临床实践,解析新生儿喝水的正确时机与方法,帮助家长做出理性决策。

一、新生儿水分的天然来源:母乳与配方奶的差异

新生儿的胃容量极小(出生时仅豌豆大小),肾脏功能尚未发育成熟,因此水分摄入需严格遵循生理需求。母乳和配方奶是新生儿水分的主要来源,但两者在水分供给上存在差异。

1. 母乳喂养的宝宝

母乳中约87%为水分,其成分会根据婴儿的月龄、环境温度等动态调整。在正常哺乳情况下,母乳不仅能提供充足水分,还能通过抗体、酶类等物质增强免疫力。

美国儿科学会(AAP)明确建议:6个月内的纯母乳喂养婴儿无需额外补充水分,即使天气炎热或宝宝出汗较多,增加哺乳频率即可满足需求。

2. 配方奶喂养的宝宝

配方奶的蛋白质、矿物质浓度略高于母乳,需按标准比例冲泡(通常每30ml水配一平勺奶粉)以保证水分占比达80%以上。

在以下情况可酌情补充少量温水(每次5-10ml):

两顿奶之间(间隔约3小时);

环境高温或干燥导致宝宝出汗较多;

宝宝出现轻微便秘或尿液偏黄。

二、新生儿需要额外补水的特殊场景

尽管大多数情况下无需喂水,但以下情况需警惕脱水风险并采取干预措施:

1. 疾病状态

发热、腹泻或呕吐:这些情况会加速水分流失。若宝宝每公斤体重每日需水量低于100ml(正常为120-160ml/kg),或出现尿量减少(<6次/天)、眼窝凹陷等脱水征兆,应在医生指导下通过口服补液盐(ORS)补充电解质。

黄疸治疗期:接受蓝光治疗的婴儿可能因代谢加快而需增加水分摄入,但需遵循医嘱。

2. 喂养异常

母乳不足或哺乳困难:若宝宝体重增长缓慢、每日尿片少于6片,需评估母乳摄入量,必要时补充配方奶而非单纯喂水。

配方奶冲泡过浓:擅自增加奶粉比例会导致渗透压升高,加重肾脏负担,此时应调整浓度而非依赖喂水。

3. 环境因素

高温、干燥或高海拔地区:可通过增加哺乳次数或少量补水(每日总量不超过30ml)缓解水分流失。

三、脱水的识别与家庭应对措施

轻度脱水(占体重3%-5%)表现为:

尿量减少、尿液深黄;

嘴唇干燥、皮肤弹性轻度下降(按压后回弹时间>2秒)。

中重度脱水(占体重>5%)需立即就医:

哭闹无泪、囟门凹陷;

呼吸急促、四肢冰冷甚至嗜睡。

家庭处理方法:

轻度脱水时,母乳喂养宝宝可通过频繁哺乳补液;配方奶喂养宝宝可少量多次喂温水(每次5ml,间隔10分钟)。

避免使用果汁、糖水或米汤替代,以免加重肠胃负担。

四、常见误区与科学建议

1. 误区一:“喂水可缓解新生儿黄疸”

黄疸的消退依赖肝脏代谢,过量喂水反而可能稀释血液中的胆红素浓度,干扰医生判断。

2. 误区二:“喂水有助于清洁口腔”

新生儿口腔黏膜娇嫩,频繁喂水可能破坏酸碱平衡,增加鹅口疮风险。

3. 科学喂养原则:

按需哺乳:观察宝宝的饥饿信号(如舔唇、转头寻乳),而非机械遵循时间表。

监测生长曲线:定期记录体重、身长,若持续低于标准值,需排查喂养不足或疾病。

五、总结与行动指南

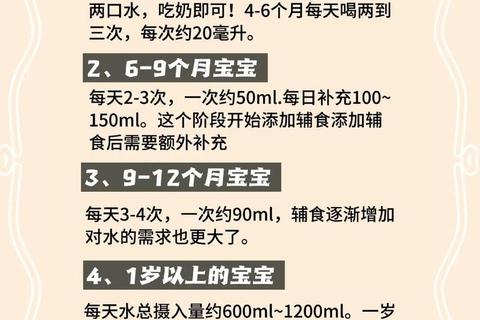

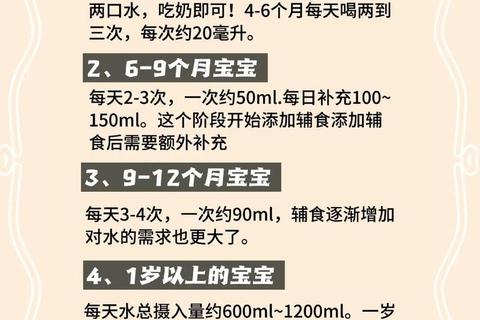

健康足月儿:6个月内纯母乳或按标准比例冲泡配方奶喂养,无需额外喂水。

特殊情况:配方奶喂养、高温环境或疾病状态下,可少量补水(每日≤30ml),但需优先调整喂养方式。

紧急就医指征:持续拒奶、尿量显著减少、精神萎靡或脱水体征加重。

通过科学管理水分摄入,家长不仅能避免不必要的健康风险,还能为新生儿营造更舒适的成长环境。记住,每个宝宝的需求存在个体差异,密切观察与灵活调整才是科学喂养的核心。

相关文章:

文章已关闭评论!