月经是女性生理健康的“晴雨表”,但当周期紊乱、经量异常时,往往提示身体存在失衡。据临床统计,约35%的育龄女性曾因经量过多就诊,其中既有暂时性激素波动,也可能隐藏着子宫肌瘤、内分泌疾病等健康隐患。本文将从症状识别到科学用药,提供系统性解决方案。

一、经量过多的症状与病因识别

典型症状:

经期出血量:单次月经总量超过80ml(约湿透15片普通卫生巾)

持续时间:超过7天或出现经间期不规则出血

伴随体征:血块直径>2.5cm、严重贫血(面色苍白、头晕乏力)

常见病因分类:

1. 功能性失调(占比60%以上):

青春期/更年期激素波动

甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征

压力、肥胖或过度节食导致的代谢紊乱

2. 器质性病变:

子宫肌瘤、子宫内膜息肉

盆腔炎、凝血功能障碍

诊断建议:

基础检查:血常规(排查贫血)、性激素六项、甲状腺功能

影像学检查:超声观察子宫及卵巢结构

中医辨证:通过舌象(如舌红苔黄属血热)、脉象(沉细为虚证)判断体质

二、中西医药物选择指南

(一)西医治疗方案

1. 急性止血药物:

氨甲环酸(妥塞敏):抑制纤溶酶活性,减少出血量,需在医生指导下短期使用

非甾体抗炎药:如布洛芬,可减少前列腺素合成,缓解痛经及中度出血

2. 激素调节药物:

短效避孕药(如优思明):通过稳定雌激素水平调整周期,适用无生育需求者

黄体酮:针对黄体功能不足导致的经期延长,需监测肝功能

3. 手术治疗适应症:

药物治疗无效、血红蛋白<70g/L

确诊子宫肌瘤(直径>5cm)或子宫内膜病变

(二)中医辨证用药

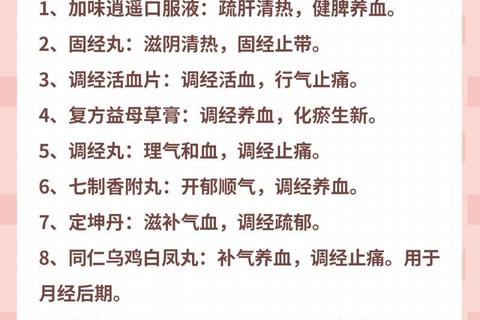

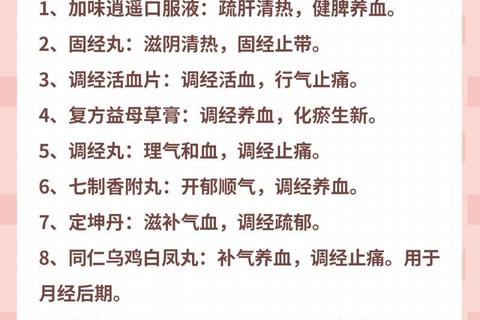

中医将经量过多归为“崩漏”,需分型施治:

| 证型 | 核心症状 | 推荐方剂 | 中成药选择 |

||-|--||

| 血热型 | 经色鲜红、口渴便秘 | 清经散(生地、丹皮、黄柏) | 固经丸、止血片 |

| 气虚型 | 经血色淡、乏力心悸 | 举元煎(党参、黄芪、白术) | 补中益气丸、归脾丸 |

| 血瘀型 | 血块多、腹痛拒按 | 桃红四物汤加减 | 益母草膏、桂枝茯苓丸 |

| 肝郁型 | 胀痛、情绪烦躁 | 丹栀逍遥散 | 逍遥丸、七制香附丸 |

注意事项:

血热型忌用人参、阿胶等温补药

气虚型需配合饮食调理,避免过度发汗

三、全周期调理方案

1. 饮食调理金字塔

推荐摄入:

高铁食物:猪肝(每周1次)、黑木耳、菠菜

维生素C:鲜枣、猕猴桃(促进铁吸收)

温补类:乌鸡汤(加当归、黄芪)、红糖姜茶

禁忌食物:

寒凉类:苦瓜、冷饮(加重血瘀)

刺激性:酒精、咖啡(加剧血热)

2. 生活方式干预

运动处方:每周3次瑜伽或快走(每次30分钟),避免剧烈运动引发出血

情绪管理:每日冥想10分钟,按压太冲穴(足背第1-2跖骨间)疏肝解郁

3. 特殊人群管理

青春期女性:优先中医调理(如归脾丸),慎用激素类药物

围绝经期女性:定期筛查子宫内膜,可配合坤宝丸滋阴

备孕群体:避免活血化瘀类药物(如益母草),优先针灸调理

四、预警信号与就医指南

需立即就诊的情况:

单日使用>10片卫生巾且持续3天

出现晕厥、心率>100次/分钟

非经期出血或绝经后再次出血

家庭应急处理:

1. 采取平卧位,抬高下肢促进血液回流

2. 口服补液盐(每15分钟100ml)

3. 冰敷下腹部(每次15分钟,间隔1小时)

月经量过多并非“忍忍就好”的小问题,科学管理需结合病因治疗与长期体质调理。建议每6个月进行一次妇科超声和血红蛋白检测,在医生指导下制定个性化方案。记住,规律的生活节奏和积极的心态,往往是调节内分泌的最佳良药。

相关文章:

月经不调治疗药物解析_科学调理方案与用药指南2025-03-30 05:10:02

文章已关闭评论!