当我们在饱餐后感到腹胀、嗳气,或是面对一桌美食却毫无食欲时,复方消化酶常被当作“消化救星”。这种含有多种消化酶的复方制剂,能帮助分解食物中的蛋白质、脂肪和碳水化合物,缓解功能性消化不良。但在实际用药过程中,不少患者发现,服药后反而出现了腹泻、呕吐等新症状。这些看似矛盾的“治疗效果”,恰恰揭示了药物双刃剑的本质——科学用药才能让这把“剑”精准斩断病痛,而非误伤健康。

一、药物背后的生理密码:复方消化酶如何影响消化系统

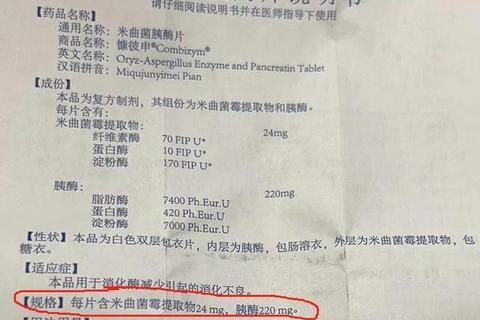

复方消化酶的核心成分包括胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶等,它们像一支精密分工的生化部队:胃蛋白酶在酸性环境中分解蛋白质;胰酶在肠道碱性环境下分解脂肪和碳水化合物;纤维素酶则帮助降解植物细胞壁。这种多酶协同作用的设计初衷,是模拟人体自然消化过程,弥补消化液分泌不足的问题。

但人工补充的酶制剂与人体自身分泌存在本质差异。例如,胶囊内的肠溶胰酶需要精准地在十二指肠碱性环境中释放,若被胃酸提前破坏(如嚼碎药片),不仅降低药效,未被分解的酶类还会刺激胃黏膜,这正是部分患者出现上腹部灼痛的原因。

二、警惕药物双刃剑:腹泻与呕吐的病理机制

1. 腹泻的“三重奏”

2. 呕吐的触发机制

典型案例:一位胆囊切除术后患者,为缓解脂肪泻每日服用4粒复方消化酶,2周后出现水样便伴呕吐。检查发现其粪便脂肪球检测阴性,说明药物已过度分解脂肪,调整剂量后症状消失。

三、用药禁忌:这些“雷区”绝不能踩

绝对禁忌人群:

相对禁忌与高风险场景:

四、特殊人群用药警示

儿童:6岁以上儿童需减量至1/2粒/次,且必须整粒吞服。某5岁患儿误服成人剂量后出现血便,检查发现肠溶片在胃内崩解,释放的胰酶腐蚀胃黏膜。

孕妇:虽然尚无致畸证据,但妊娠期胃肠动力改变可能增加药物反流风险,必要时应选择更安全的促动力药。

老年人:70岁以上患者建议从最低剂量开始,因其胃酸分泌减少可能影响肠溶片释放时机。

五、科学用药四步法

1. 精准计时:最佳服药时间为餐前15分钟,让酶制剂与食物同步进入消化道。

2. 正确吞服:整粒胶囊用温水送服,吞咽困难者可打开胶囊倒出小丸,但需保持膜衣完整。

3. 剂量控制:起始剂量1粒/次,每日不超过3粒,持续使用不超过2周。

4. 应急处理:

六、构建消化健康的“三道防线”

一级预防:每日补充30克膳食纤维(如燕麦、奇亚籽),促进肠道分泌内源性消化酶。

二级干预:每周2次腹部按摩(顺时针绕脐按压),增强胃肠蠕动能力,减少对外源性酶的依赖。

三级管理:建立用药日记,记录排便性状、食欲变化,帮助医生判断是否需要调整方案。

药物说明书上的“副作用”清单不是恐吓,而是健康警示灯。当我们理解腹泻是身体在抗议药物过量,呕吐是消化道发出的求救信号,才能与医生形成治疗同盟。记住,复方消化酶是暂时的“拐杖”,而非永久的“代步车”——只有找到消化不良的真正病因,才能从根本上重建消化系统的生态平衡。